Konformismus des Rausches I feel Love

Kultur

Der Protest gegen das Establishment muss sich gegen dieses als Ganzes richten. Das ist auch schon in den Sechzigern keine leichte Aufgabe.

Mehr Artikel

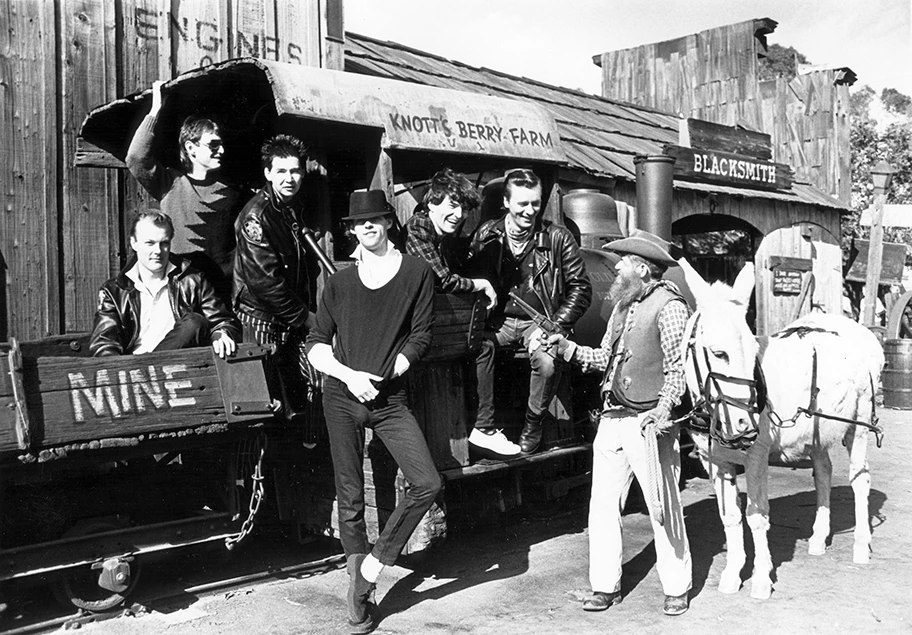

The Boomtown Rats at Knott's Berry Farm, 1981. Foto: Photo courtesy Orange County Archives (CC BY 2.0 cropped)

0

0

Seine grösste Wirkung hat der Protest auf der Bühne. „Hair“ gilt als eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt. Die über dreissig Songs sind zum Mitsingen; der Applaus lässt für einen Moment die Schrecken der Welt vergessen. Bei der deutschen Erstaufführung des Musicals im Oktober 1968 in München spielt auch die neunzehnjährige Donna Summer mit.

In den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts diversifizierte und differenzierte sich endgültig die Massenkultur bis zu ihrer Aufhebung: Die Extreme von Rock und Pop konvergierten, das starre Schema der Genres löste sich auf, eine Vielzahl neuer Genres entstand. Popmusik war nun nicht mehr bloss das, was sie als Abkürzung für einen Mainstream bedeuten sollte, nämlich populäre Musik, sondern Kunst, ästhetische Form, Pop-Art. Die von Adorno bereits in den sechziger Jahren diagnostizierte Verfransung der Künste – „ein falscher Untergang der Kunst“ – setzt sich hier fort: in einer als Freizeit und Alltag realisierten Kultur wird in verkehrter Weise das Programm der revolutionären Avantgarden eingelöst, Kunst in Lebenspraxis zu überführen. Die Rede von der postindustriellen Gesellschaft, die damals auf kapitalistische Schwer- und Schlüsselindustrie bezogen war, auf Stahl und Chemie, ist durchaus auch für die Kulturindustrie signifikant; in der von der Krise der politischen Ökonomie (Ölkrise, Arbeitslosigkeit, Krise des Wohlfahrtsstaates, Neue soziale Bewegungen etc.) erschütterten Gesellschaft wird nun die „Kultur“ nicht allein nur „industriell“ implementiert: die Ästhetisierung des eigenen Lebens vollzieht sich nach der Ideologie der Selbstverwirklichung, der Selbstregierung, der Selbsterfindung als Individuum: „Let The People Rule“ propagierten nicht nur die Subkulturen als D.I.Y.[Do it yourself]-Strategie, sondern ebenso die Politik des Neoliberalismus, Reagan und Thatcher.

Das nicht mehr ungeheure Spektakel. – Karl Marx eröffnet 1867 den ersten Band des „Kapitals“ programmatisch mit den berühmten Worten: „Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ‚ungeheure Warensammlung'.“ Guy Debord modifiziert einhundert Jahre später, am Vorabend des Mai 68: „Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln.“

Mit den in den siebziger Jahren sich durchsetzenden Entwicklungen brauchen diese Diagnosen eine entscheidende Korrektur: weder die Warensammlung noch ihr Ausdruck in Spektakeln ist ungeheuer. Die Warensammlung wird zum gewöhnlichen, selbstverständlichen, allseits und immer verfügbaren Angebot einer permanenten Zirkulation: alles ist lieferbar, die ganze Welt steht als Ware zur Verfügung. Der Konsum ist tendenziell nicht mehr ein ritueller Verzehr eines besonderen Gegenstandes, sondern ein quasi autopoetischer Mechanismus, aus dem heraus sich die Waren selbst zu erneuern scheinen: die Dinge verschwinden nicht aus dem Regalen, weil und wenn sie „alle“ oder „aus“ sind, restlos verkauft (die Konsumptionssphäre im Realsozialismus), sondern weil und wenn sie aus der Mode sind, weil und wenn sie ersetzt werden durch Neuware.

„Ooh!“ – Es gilt das Prinzip, dass die neue Ware im Angebot nicht zu neu sein darf. Sie muss an das Bekannte, Bewährte anschliessen, ohne damit identisch zu sein. In den Siebzigern gab es hier einen grösseren Spielraum. Auch in der Musik wurde mit einigem Erfolg das banal-postmoderne „Anything goes“ ausprobiert. Nicht zuletzt ermöglichte die technologische Entwicklung – Synthesizer, Effektgeräte, Hi-Fi, Sound-Systems – neue Klänge. Mit ihnen wurde die Gegenwart nicht nur in einer noch nie gehörten Weise hörbar, sondern auch tanzbar. Die bunten Lichter, die vorher höchstens als Ampeln den Verkehr regelten oder bieder das Gartenfest beleuchteten, schufen einen neuen Sternenhimmel, liessen das Leben buchstäblich als Spektakel erstrahlen, Scheinwerfer in Regenbogenfarben oder zuckend als Stroboskoplicht.

Muffige Keller wurden zu Hobbyräumen mit Hausbar vor der Fototapete mit dem Südsee- oder Waldmotiv; der Individualismus eroberte die Massenkultur, die Pauschalreisen hiessen jetzt Club-Urlaub, der Alltag verwandelte sich zu einer Dauer-Party, alles war sportlich, alles versprach Spass. Unablässig wurde geraucht und getrunken, aber alles in Massen, Konformismus des Rausches. Das Leistungsprinzip konvergierte endgültig mit dem Lustprinzip.

Das authentische Leben gab es am Wochenende, in der Diskothek; das Elend der Arbeit wurde zwar als freudlos durchschaut, aber als notwendiges Übel akzeptiert: „I don't like Mondays“ singen 1979 die Boomtown Rats. Und „Thank God it's Friday“ heisst die Devise, um sich dem „Saturday Night Fever“ hinzugeben. Die Lokale werden üppig ausstaffiert, die Verhältnisse wünscht man sich feudal. Die Freizeit wird vom Adel regiert, die Popkultur von Königen beherrscht. Und das Volk jubelt ihnen zu. Donna Summer ist die Disco Queen. Sie setzt die Körper zum Rhythmus der Maschine in Bewegung: „I Feel Love“. Der Text: „it's so good“, „heaven knows“, „falling free“, „you and me“, „I got you“, „what you do“ und dazu immer wieder ein gehauchtes, langes „Ooh!“. Die Musik: eine modulierte Synthesizer-Klangfläche in arpeggio-hafter Wiederholung, schnell, treibend, tief – Antizipation von Techno. Giorgio Moroder, Pionier elektronischer Popmusik, hat das Stück arrangiert.

Zuerst erschienen auf streifzuege.org