Dieses obskure Objekt der Begierde Befleckt ...

Kultur

Liegt das Besondere im Allgemeinen – oder umgekehrt? Auf was beziehen sich unsere Bedürfnisse – auf das Besondere oder das Allgemeine?

Mehr Artikel

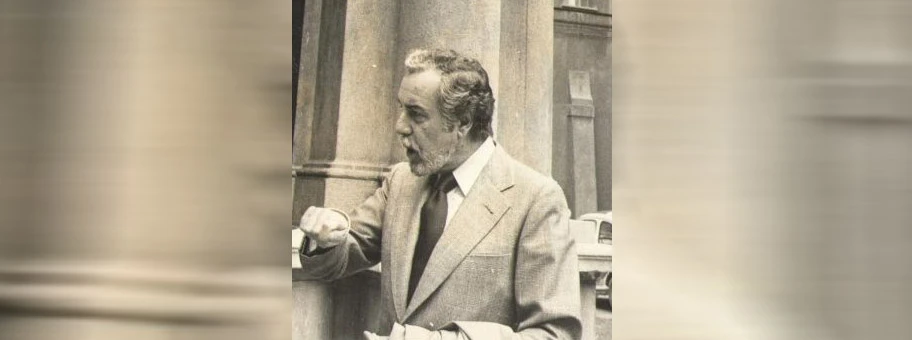

Der spanische Schauspier Fernando Rey spielt in Luis Buñuels Film «Dieses obskure Objekt der Begierde» den alternden Dandy Mathieu. Foto: Enzo Roìss (CC BY-SA 4.0 cropped)

3

0

Eine Reisegesellschaft. Ein schon etwas in die Jahre gekommener Mann namens Mathieu (Fernando Rey) schüttet einer Frau, die den Zug besteigen will, einen Eimer Wasser über den Kopf. Die Mitreisenden, eine Frau mit Tochter, ein Richter und ein kleinwüchsiger Psychologe, fragen sich, was da geschehen ist. Nur die Tochter wagt, die Frage an Mathieu zu stellen – und der erzählt, was ihm geschehen ist, warum er so handelte.

Man soll bloss nicht glauben, die Reisegesellschaft sei von Buñuel zufällig gewählt worden – ein Richter, ein Psychologe, eine Frau als Gegenüber des erzählenden Mannes, ein Kind, das keine Scham kennt, für Erwachsene unangenehme Fragen zu stellen. Zufall? Nein, das sind wohl in gewisser Weise wir. Das Besondere tritt in das Leben Mathieus, eines wohlhabenden Mannes, dessen Frau vor Jahren verstorben ist. Conchita (Carol Bouquet und Ángela Molina), die als Dienstmädchen arbeitet, löst seine Begierde aus. Er kann nicht von ihr lassen. Seine Begierde wird zur Sucht. Als er sie kennenlernt, ist sie 18. Als er sie auf sein Zimmer bittet und versucht, sie zu küssen, kündigt sie die Stellung. Drei Monate später trifft er sie wieder – in einem Hotel in Lausanne. Dort wird er von drei jungen Männern überfallen, die genau 800 Franc von ihm erpressen. Es sind Conchitas Freunde. Sie bringt ihm das Geld zurück, doch er finanziert ab nun den Unterhalt Conchitas und ihrer offenbar mittellosen Mutter. Immer wieder besucht er die beiden zu Hause. Bis Conchita ihm einen Brief schreibt, dass sie sich nicht kaufen lasse. Er trifft sie wieder – als Garderobiere in einem Lokal. Conchita folgt ihm in sein Landhaus, doch sie will weder im Schlafzimmer seiner verstorbenen Frau, noch mit ihm schlafen. Eine Art Korsett verhindert jeglichen „Zugriff”.

„Wenn ich dir alles gäbe, würdest

du mich nicht mehr lieben.”

Als sie einen ihrer Freunde im Landhaus versteckt, schmeisst Mathieu beide hinaus. Und kurz darauf werden sie und ihre Mutter von der Polizei nach Spanien ausgewiesen. Er reist ihnen nach – nach Sevilla. Sie arbeitet in einem Lokal als Tänzerin – und in einem Hinterzimmer tanzt sie heimlich nackt für irgendwelche Touristen. Sie will, dass er ihr einen einzigen Wunsch erfüllt: ein kleines Haus kaufen. Er kauft es. Sie aber lässt ihn nicht herein, macht ihm vor, mit einem ihrer Freunde ein Verhältnis zu haben, sagt ihm, sie ekle sich vor ihm. Als sie ihm tags darauf erzählt, das sei alles nur eine Komödie gewesen, der Freund sei schwul, und er sie daraufhin schlägt, sagt sie, jetzt wisse sie, dass er sie wirklich liebe. Doch Mathieu wirft ihr den Schlüssel des Hauses, den sie ihm zurückgeben will, vor die Füsse und sie hinaus ...

Eine Geschichte des Begehrens und der Ablehnung? Die Geschichte eines alternden Dandys, der sich lächerlich macht mit seinem Begehren nach einer Frau, die seine Tochter, ja fast Enkelin sein könnte? Die Geschichte auch einer Frau, die das Begehren dieses alten Manns für sich gnadenlos ausnutzt?

Vielleicht. Doch vielleicht auch mehr. Und vor allem eher eine Geschichte über Abhängigkeit und Angst, Einsamkeit und Macht. Immer wieder durchziehen den Film kurze Szenen, in denen von terroristischen Anschlägen berichtet wird. Vor den Augen Mathieus explodiert schon zu Anfang des Films ein Auto. Später fliegt ein E-Werk in die Luft. Aus dem Fenster beobachtet Mathieu, wie nachts ein Mann überfahren wird. Er selbst wird von drei Männern überfallen. Ihm selbst wird das Auto gestohlen und sein Chauffeur dabei zusammengeschlagen. Und auch am Schluss des Films tönt aus den Nachrichten die Meldung über geplante terroristische Anschläge einer ominösen Gruppe, die sich auf Jesus beruft. Nur sachte sind die Andeutungen, Conchita habe Kontakt zu all diesen Aktivitäten.

Da läuft eine Wunschproduktion. Das Begehren ist kaum zu stillen. Immer wieder verweigert sich Conchita Mathieu, verweigert ihren Körper. Sie formuliert, dass weniger mehr sei. Wenn sie mit ihm schlafe, würde er sie bald nicht mehr lieben. Eine Ausrede? Während sein Verlangen grenzenlos scheint – bis es bis fast zur Unkenntlichkeit verstümmelt (der Eimer Wasser über ihrem Kopf) –, scheint ihr Begehren klar umfasst – scheint. Buñuel lässt Conchita für den Betrachter doppelt auftreten – zwei Schauspielerinnen wechseln sich in der Rolle ab, scheinbar zufällig: die eher nüchtern und sich bedeckt haltend wirkende Carole Bouquet und die eher heissblütig und impulsiv erscheinende Ángela Molina – zwei Seiten einer Frau, die für Mathieu nur in einer Person sichtbar werden. Das männliche Begehren fokussiert im sexuellen Wunsch. Das weibliche Begehren fokussiert in dem Verlangen nach Liebe. Aber da ist noch mehr: die Macht, der Versuch der Bemächtigung des anderen. Während Mathieu mit aller Macht den Koitus will, selbst zu Mitteln greift, die zur Ausweisung Conchitas und ihrer Mutter führen, treibt Conchita Mathieu mit der Verweigerung des Koitus in die Enge. Die zweifellos vorhandene Beziehung beider wird durch das Prinzip der Macht auf beiden Seiten bestimmt.

Während Mathieu der herrschenden Klasse angehört, so Conchita der nicht wohlhabenden. Die äusseren Ereignisse setzen einen gewissen Akzent. Der institutionalisierten, legalen und legitimierten Macht steht der zur Macht wollende, illegale und illegitime Terror gegenüber. Doch man kann mit Recht daran zweifeln, dass Buñuel hier einen hochpolitischen Film über die damalige Zeit drehen wollte. So stehen diese äusseren Akzente wohl eher für die unterschiedlichen geschlechtlichen wie sozialen Faktoren, die sich in der Beziehung beider manifestieren. Das Männliche und die männliche Macht führt Buñuel zurück auf ein „eingeschränktes” Begehren, das sich im Koitus objektiviert. Die Eroberung des Körpers der Frau ist sein einziges Ziel. Alle Versprechungen, gehalten oder nicht, alle Worte sind nur Mittel zu diesem Zweck. Dies ist sozusagen die Macht an der Macht – die herrschende Ideologie und ihre Instrumente.

Das Weibliche, Unterdrückte begehrt dagegen auf, verlangt Liebe, und weiss sich doch auch nicht anders zu helfen als durch die Umkehr des Machtprinzips, ja, die Annahme dieses Prinzips. Die Verweigerung, die Provokation, die Lüge und die Täuschung sind die Mittel zur Erreichung des Ziels – das damit selbst absurdum geführt wird. Während Mathieu das „Alte”, Überkommene repräsentiert, das sich aber dennoch die Macht erhalten kann – so schäbig und erbärmlich sich dies im Verhalten Mathieus auch zeigen mag –, kämpft das Weibliche um die Machtposition – zumindest um einen Anteil an dieser Macht. Besonders in der Schlussszene wird dies mehr als deutlich.

So verkehrt sich Wunschproduktion von beiden Seiten zur Destruktion. In der Schlussszene mit Wagnermusik sehen Mathieu und Conchita in einem Schaufenster eine Frau, die an einem blutbefleckten Stoff näht. Das Blut auf dem Stück Stoff erinnert sicherlich nicht umsonst an das blutbefleckte Gewand Jesus. Doch Mathieu denkt dabei sicherlich an etwas ganz anderes. Wir hören nicht, was er zu Conchita sagt. Doch als sie weggeht und er ihr hinterher, ist sie wütend. Dann explodiert eine Bombe. Der Film löst sich in dieses Bild des Feuers auf.

Macht und Ohnmacht, männliches und weibliches Prinzip, scheinen zur Zerstörung zu treiben. Alle Wünsche scheinen zu verbrennen. Während sich der Erzbischof, so verkündet ein Lautsprecher, von einem Anschlag noch nicht erholt hat und im Koma liegt, rechte wie linke Terroristen sich bei ihren Vorhaben „die Hand geben”, verurteilt die kommunistische Partei aufs Schärfste die Attentate und Anschläge.

Macht und Ohnmacht erweisen sich als zwei Seiten einer Medaille – als ein Teufelskreis, der in einem Blutbad enden muss. Es mag sein, dass Buñuel im Film mehr Sympathien für den Widerstand Conchitas hegt, als für die oft lächerlich wirkende Macht Mathieus. Es bleibt jedoch das Gefühl eines Schlagabtauschs zwischen beiden, bei dem man sich auf keiner Seite so richtig wohl zu fühlen vermag. Die Konzeption der Macht, der Gewalt und des Geldes auf der einen Seite korrespondiert mit derjenigen der zur Macht wollenden Ohnmacht, der Verweigerung und des Betrugs auf der anderen Seite. Was da auf der Strecke bleibt, dürfte kaum unklar sein. Ganz böse Zungen könnten gar meinen, da träfen sich ein historisch überholter Machismo und ein historisch neuer Feminismus, wobei letzterer nichts anderes im Sinne habe, als die alten Machtstrukturen eben teilweise für sich zu usurpieren. Am Machtgefüge ändert sich dadurch nichts. Das Prinzip der Macht bleibt erhalten. Der Prinzip der Liebe – diesem diametral und unversöhnlich gegenüber – bleibt auf der Strecke. Aber das behaupten nur ganz böse Zungen.

Jedenfalls ist das Hübsch-Hässliche an Buñuels Film, dass er um die Dinge kreist. Um welche, mag sich jede(r) selbst erfühlen. Was das Kreisen bedeutet: ebenfalls. Fernando Rey, Ángela Molina und Carole Bouquet jedenfalls kreieren ein Stück und besetzen einen Raum, der sich jeglicher Eindeutigkeit zu entziehen vermag. Daraus entstehen nicht die schlechtesten Filme.

Dieses obskure Objekt der Begierde

Frankreich, Spanien

1977

-103 min.

Regie: Luis Buñuel

Drehbuch: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière, Pierre Louÿs (Roman)

Darsteller: Fernando Rey, Carole Bouquet, Ángela Molina

Produktion: Serge Silberman

Musik: Richard Wagner

Kamera: Edmond Richardr

Schnitt: Hélène Plemiannikov