Roy Bailey: Radical Social Work Wider den gesellschaftlichen Normalitätsgedanken!?

Sachliteratur

Von der Notwendigkeit eines gesellschaftskritischen Bewusstseins in der Sozialen Arbeit.

Mehr Artikel

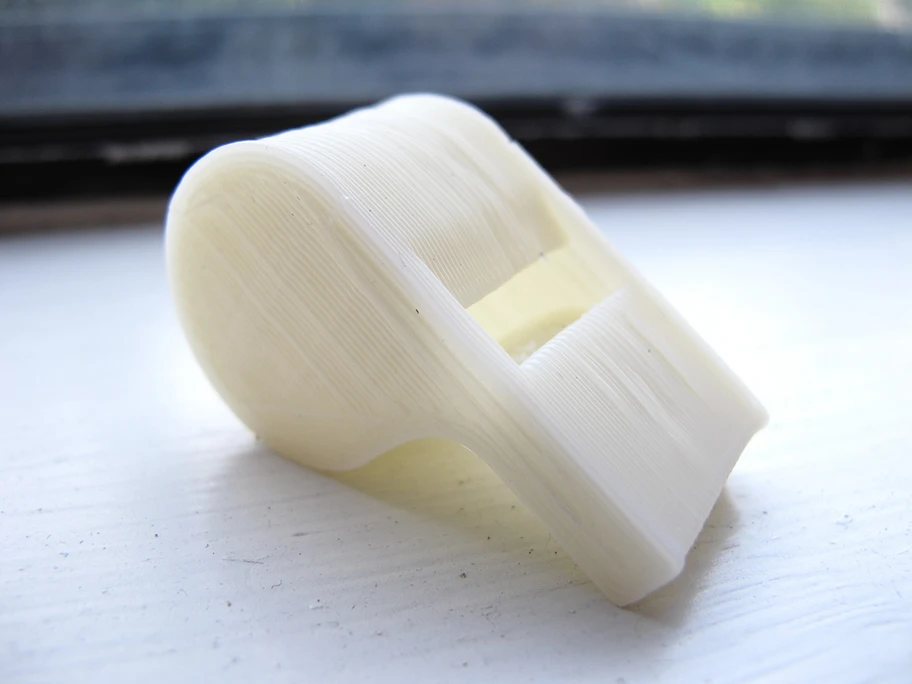

Roy Bailey: Radical Social Work. Foto: Micah Elizabeth Scott (CC BY-SA 2.0 cropped)

1

0

Besondere Aufmerksamkeit erhielt diese Diskussion nicht zuletzt durch den 1975 von Roy Bailey und Mike Brake herausgegebenen Sammelband „Radical social work“. Die in diesem Buch vereinten Beiträge kritisieren allesamt die mangelnde Selbstkritik und fehlende Politisierung der Sozialen Arbeit im Kontext einer sich vollziehenden Transformation des Wohlfahrtsstaates.

Im einleitenden Beitrag „Social Work in the Welfare State” schreiben die Herausgeber hierzu, dass aus ihrer Perspektive innerhalb der Sozialen Arbeit bis zum damaligen Zeitpunkt weder eine zufriedenstellende Erörterung der politischen, sozialen oder auch ideologischen Verortung der Sozialen Arbeit stattgefunden habe, noch sei ihre Instrumentalisierung als Instanz sozialer Kontrolle in der Vergangenheit ernsthaft hinterfragt worden. Mit Blick auf die historische Entwicklung sei der Auftrag der Sozialen Arbeit im Vereinigten Königreich (UK) lange Zeit mit der Aufsicht der Sozialfürsorge und demzufolge mit der Sicherung des Wohlfahrtsstaates verbunden gewesen. Diese ursprüngliche Kontrollfunktion der Sozialen Arbeit veranschaulichen Brake und Bailey am Beispiel des Fisher Komitees, welches ihren Ausführungen zufolge im UK gegründet worden war, um den Missbrauch von Sozialleistungen verhindern und kontrollieren zu können. Als ehemals ausführendes Organ dieses Komitees umschreiben sie die Soziale Arbeit damit gleichsam als „verlängerten Arm“ (Böhnisch 1982, S. 72) der Sozialpolitik, deren Funktionsbestimmung auch heute noch im Zusammenhang mit der Existenz und Aufrechterhaltung einer Klassengesellschaft betrachtet werden müsse.

Obgleich angesichts sozialer und wirtschaftlicher Reformen in der Vergangenheit eindeutig auch soziale und ökonomische Faktoren für die Notlage der BürgerInnen kapitalistischer Gesellschaften ausgemacht werden könnten, sei das Individuum für seine Hilfebedürftigkeit selbst verantwortlich gemacht worden. Prekäre Lebenslagen seien aus diesem Blickwinkel also stets auf den Einzelfall zurückzuführen gewesen. Diesem individuellen Versagen habe die Soziale Arbeit dementsprechend mit Casework – sprich Einzelfallhilfe – versucht entgegenzutreten.

Ziel dieser Interventionsmassnahme war es durch Hilfe zur Selbsthilfe das Individuum derart zu stärken, dass es letztlich in die Lage versetzt werde seine Probleme ohne fremde Hilfe zu lösen und den gesellschaftlich determinierten Normalzustand zu erreichen. Dieses spiegelt sich in den Augen der Autoren dieses Sammelbandes bei genauerer Betrachtung auch in der (Aus-)Bildung der SozialarbeiterInnen wider. Diese sei in den vergangenen Jahrzehnten ihrem Wesen nach kaum verändert und daher auch nicht in die gegenwärtige Wirklichkeit der 1970er Jahre überführt worden. Das Curriculum würde mit Konzepten wie der Einzelfallhilfe noch immer das Erfüllen von Normalitätsansprüchen fokussieren, so Brake und Bailey.

Der Beitrag „Homosexuality: Sexual Needs and Social Problems“ von Don Milligan veranschaulicht die Kritik an diesen Normalitätsansprüchen, indem er den gesellschaftlichen Umgang mit Homosexualität als ein Abweichen von der Norm bemängelt. Konfrontiert mit dem Wandel der sozialen Tatbestände und dem Verblassen der gesellschaftlichen Hegemonie heterosexuellen Verhaltens und Empfindens, sei es Aufgabe einer sich als radikal verstehenden Sozialen Arbeit ihre KlientInnen darin zu stärken ihre gesamte Kraft aufbringen zu können, um ihren eigenen Kampf gegen die Vorherrschaft bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse zu kämpfen.

Allein durch die Herstellung eines (gesellschafts-)kritischen Bewusstseins und einer sich auf Solidarität gründenden Unterstützung könne dieser Anspruch verwirklicht werden. Hierzu sei es allerdings notwendig, dass die SozialarbeiterInnen bereits während ihrer Ausbildung die entsprechenden Kenntnisse darüber erwerben würden, wie sie die Überzeugungen und Interessen ihrer KlientInnen in Erfahrung bringen können, wie Stuart Rees in seinem Beitrag „How Misunderstanding Occurs“ erklärt. Eine sich als radikal verstehende Soziale Arbeit habe demnach zum Ziel, die bestehende soziale Ordnung zu hinterfragen und in den politischen Diskurs einzutauchen, so Geoffrey Pearson in seinem Beitrag „Making Social Workers: Bad Promises and Good Omens“.

Zusammenfassend fordern die Autoren dieses Sammelbandes damit also dazu auf, die Soziale Arbeit solle sich radikal an der Perspektive der kulturellen Vielfalt statt an einer Ideologie von Normalitätsansprüchen orientieren. Konzepte wie das des Casework müssten dementsprechend dahingehend überarbeitet werden, dass die Soziale Arbeit es künftig intendiere ihre KlientInnen darin zu unterstützen Widerstand leisten zu können.

Auch wenn in der Zwischenzeit eine Vielzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen mit eindeutig kritischer Perspektive erschienen sind, ist es doch erschreckend, wie aktuell die Ausführungen dieses Werkes auch nach knapp vierzig Jahren noch immer sind. Im Kontext der Neoliberalisierung der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse ist in der Bundesrepublik Deutschland vermehrt auch der Wandel des fürsorgenden Wohlfahrtsstaates hin zum aktivierenden Sozialstaat und das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe thematisiert worden. Auch die Individualisierungsthese Ulrich Becks ist in den vergangenen Jahren in der Theorie Sozialer Arbeit mehrfach rezipiert worden.

Hier zeigt sich, dass prekäre Lebenslagen auch heute noch – so wie es sich darstellt mehr denn je – auf individuelles Versagen des Einzelnen zurückgeführt werden. Damit scheint es fortwährender Anspruch der Sozialen Arbeit zu sein, ihre Verortung in kapitalistischen Gesellschaftsformationen und ihre Funktionsbestimmung radikal zu hinterfragen. Die Auswahl der hier zusammenfassend dargestellten Beiträge verdeutlicht die Notwendigkeit der Entwicklung eines (gesellschafts-)kritischen Bewusstseins.

Roy Bailey / Mike Brake: Radical Social Work. Hodder & Stoughton Educational, Abingdon, 1975. 176 Seiten, ca. 49.00 SFr, ISBN 978-0713158205

Dieser Artikel steht unter einer Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) Lizenz.