Die Menschen, die unsere Schuhe fertigen, kennen wir längst nicht mehr. Und sie uns auch nicht. Sie wissen nicht, wie viel wir für «ihre» Schuhe bezahlen, wir nicht, wie viel sie an «unseren» Schuhen verdienen.

Sie erfahren nicht, wenn wir die Schuhe bald nach dem Kauf wieder wegwerfen oder gar nie erst anziehen. Wir sind so weit weg von den Arbeiterinnen und Arbeitern, dass wir kaum mehr ahnen, wie viel Arbeit in einem Schuh steckt, wer alles daran Hand angelegt hat, wo und unter welchen Bedingungen. Für uns Grund genug, diesen Fragen nachzugehen.

Am Anfang steht die Kuh

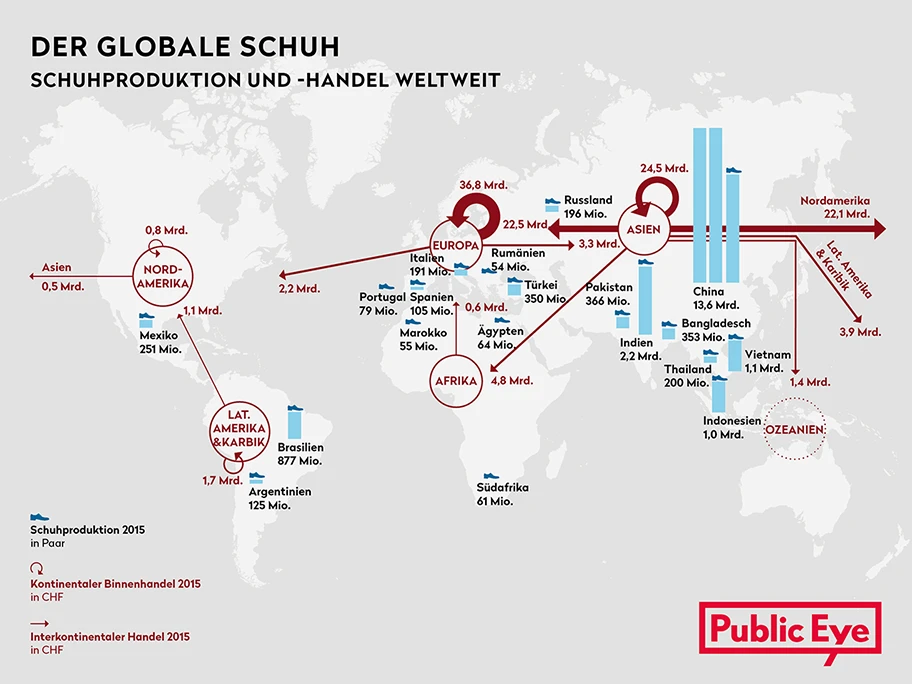

Die Statistik zeigt: China allein produziert fast 60 Prozent aller Schuhe, Indien knapp 10. Dass bekannte Marken ihre Sneakers auch deshalb zu Tiefstpreisen verkaufen können, weil sie in asiatischen Billiglohnländern unter oft inakzeptablen Bedingungen produzieren lassen, ist nicht die allerneuste Nachricht. Schauen wir uns stattdessen an, wie ein relativ teurer Lederschuh produziert wird, ein Schuh «Made in Italy» vielleicht, oder einer «Made in Germany». Was zum Schuh wird, war meist mal eine Kuh: Die allermeisten Lederschuhe sind aus Rinds- oder Kalbsleder. Die USA, China und Brasilien sind die grössten Produzentenländer von Rohleder aus Kuhhäuten. Die Lederindustrie stellt sich dabei gerne als Abfallverwerter der ressourcenintensiven und unökologischen Fleischindustrie dar. Dieses Argument hinkt schon deshalb, weil es sich nicht um getrennte Industrien handelt.Der grösste Fleischproduzent der Welt, die brasilianische Firma JBS S.A., schlachtet pro Tag nicht nur 80'000 Rinder und 14 Millionen Vögel (ja, pro Tag), sondern betreibt über die Welt verteilt auch 20 Gerbereien.

Tonnenlasten in der Toskana

Das Rind ist tot, folgen wir dem Leder. Nach Italien. Italien ist nach China der grösste Exporteur von Lederschuhen, bekannt für teure und qualitativ hochstehende Ware. Drei grosse Gerbereidistrikte gibt es in Italien, und einer davon hat sich auf Leder für Schuhe, Taschen und Jacken spezialisiert: Santa Croce sull'Arno in der Toskana. Prada, Gucci, Louis Vuitton oder Burberry – alle lassen sie dort Leder gerben. Und da gehen wir nun hin.Im Städtchen Santa Croce sull'Arno angekommen, erkennen wir bereits an den Strassennamen, welches hier die einzige nennenswerte Industrie ist: Wir folgen der Hauptstrasse, die Hautstrasse heisst, Via di Pelle, biegen ein in die Via di Conciatori, die Gerbereienstrasse, und parken den Wagen.

«Gesund ist das sicher nicht»

Überall riecht es nach verfaulten Eiern. Der Gestank rührt vom Hydrogensulfid her, das in Gerbereien wie jener verwendet wird, vor deren Fassade sich tausende eingesalzene, behaarte und noch mit Mistresten befleckte Rinderhäute auf Paletten stapeln. Bereitwillig geleitet uns der Besitzer in seine Gerberei, um uns zu zeigen, wo der Gestank herkommt. Er öffnet die Luke zu einem der monströsen Fässer, die entlang der Wand aufgehängt sind, und bedeutet uns, hineinzusehen. Hunderte Häute schwimmen in einer grauen Lauge. Dort, wo mal die Haare waren, sind nun nur mehr schwarze, schleimige Fäserchen. Die Chemie hat die Haare zersetzt.

In der Gerberei stehen palettenweise Säcke und Fässer mit chemischen Substanzen, am Boden hat sich eine mit Schaumkronen bedeckte Lache gebildet.

Bald schmerzt der Kopf und es wird einem schwindlig. «Nein, gesund ist das ganz sicher nicht», räumt der Patron ein, «aber was willst du?» Atemprobleme und Hautentzündungen, aber auch Lungen- oder Blasenkrebs sind häufige gesundheitliche Folgen des steten Kontakts mit der Chemie. Doch nicht nur die giftige Chemie setzt der Gesundheit zu, sondern auch das Gewicht der Häute.

20 Tonnen Haut heben

Für die sprichwörtliche Knochenarbeit unter den Fässern gibt es einen eigenen Begriff: «Sbottalare» lautet er, eine Kurzform für «sotto il bottale» – «unter dem Fass»: Er beschreibt die Tätigkeit jener, welche die Häute nach einem Gerbschritt unter dem Fass hervorklauben und auf eine Presse schichten. 14 bis 18 Kilogramm wiegt eine trockene Rinderhaut, drei bis fünf Kilo mehr, wenn sie nass aus dem Fass kommt. Die beiden Senegalesen, die in dieser Gerberei «sotto il bottale» arbeiten, heben pro Tag über 1000 Häute, das mache über 20 Tonnen pro Tag, rechnet ihr Chef nicht ohne Stolz vor. «Die haben Kraft», sagt er und spannt seinen Bizeps an.«In diesem Job ruinierst du dich»

Die Senegalesen sind die grösste der ausländischen Gemeinschaften, welche in den Gerbereien hier arbeiten. Ihr inoffizieller Sprecher ist Papa Demba, einst selbst Gerbereiarbeiter, heute Gewerkschafter. Sein Auftstieg ist die grosse Ausnahme. «Die allermeisten Senegalesen machen seit Jahren den gleichen Drecksjob und verdienen immer noch gleich viel wie am Anfang, obwohl das illegal ist», sagt er. Er kennt dutzende Arbeiter, die Mühe mit dem Sehen oder dem Atmen haben oder ihren Rücken nicht mehr strecken können. «In diesem Job ruinierst du dich», sagt Papa Demba, doch wenn einer bereit sei, täglich 13 Stunden zu arbeiten, um schwarz etwas zusätzliches Geld zu verdienen, könne er als Gewerkschafter wenig tun.«Die Afrikaner sind nie krank»

Ist die Haut geäschert, wird sie in einem der umliegenden Betriebe von letzten Fleischresten befreit und gespalten. In eine dieser mit Wellblech bedachten und mit «Spaccatrice Scarnatrice» beschrifteten Backsteinhallen gehen wir hinein, und es bietet sich uns ein endzeitliches Bild: Alles hier drin hat dieselbe, schwer definierbare Farbe, Grau mit einem Stich Grün und Blau. Überall liegen Häute, alles ist glitschig, wer nicht aufpasst rutscht aus. Laut ist es auch und es stinkt nach Fett. Ein Frontlader hievt die Häute auf eine erhöhte Plattform, auf der im Moment ein Ghanaer, ein Italiener, ein Marokkaner und ein Senegalese an zwei Maschinen stehen. Einen Italiener, hatte der Chef der Firma eben unumwunden gesagt, habe er in den letzten Jahren nie mehr eingestellt.Hunger macht das nicht

Die vier Männer tunken ihre Hände in einen Kessel voller Sägemehl, greifen hinter sich eine Haut, heben sie hoch und stecken sie in den Schlund der Maschine, welche die beim Schlachten verbliebenen Fleischstücke abraspelt. Auf einer weiteren Maschine wird die entfleischte Haut in einem zweiten Schritt gespalten: Die obere Schicht wird zu Leder, die untere zu Gelatine. Sie rutscht durch die Gemäuer in einen roten Container ausserhalb, auf dem geschrieben steht: «Materia Prima per la Produzione di Gelatina destinata al consumo umano.» Hunger macht das nicht. Im Gegenteil, von aussen sieht es aus, als würde sich das Gebäude in Zeitlupe erbrechen.Der Preis der Kritik

Beim Rundgang durch den Distrikt fällt auf, mit welcher Offenheit die Gewerbler hier sprechen, wie nonchalant sie von 14-Stunden-Tagen erzählen, von Tumoren und Tonnenlasten. Das Gerbegewerbe habe bei den Behörden und auch in der Politik in Santa Croce kaum Kritiker, weil es kaum andere Arbeitgeber gebe, erklärt Francesco Gesualdi.Was geschehen kann, wenn man sich wagt, die Missstände in den italienischen Gerbereien zu benennen, hat er an eigener Haut erlebt.

Der Gewerkschafter hat den Lederdistrikt für das internationale Projekt «Change your Shoes» unter die Lupe genommen. Seine Recherche gefiel der Industrie nicht, und er wurde massiv unter Druck gesetzt, die Ergebnisse nicht zu publizieren.

Tristesse in Tirana

Nun ist das Leder gegerbt und irgendwo in kleinen Familienbetrieben in Santa Croce sull'Arno weiterbearbeitet, gefärbt und auf eine Rolle aufgezogen worden. Jetzt kann man daraus Schuhteile herstellen. Das geschieht bei einem Schuh «Made in Italy» in Italien und bei einem Schuh «Made in Germany» in Deutschland, würde man meinen. Ist aber oft nicht so.Zuunterst die Albanerinnen

Das hat mit einem Produktionsmodell zu tun, das Outward Processing Trade heisst: Firmen liefern vorgefertigte Komponenten in Billiglohnländer und lassen dort das Endprodukt – eben etwa Schuhe – herstellen, um dieses danach meist zollfrei wieder zu reimportieren. So kommt es, dass etwa Polinnen oder Slowakinnen – in Schuhfabriken sind die Frauen klar in der Überzahl – jährlich mehrere Millionen Paar «deutsche» Schuhe herstellen, Rumäninnen, Mazedonierinnen oder Bosnierinnen mehrere Millionen Paar «italienische».Wie eine von Public Eye koordinierte internationale Recherche gezeigt hat, verdienen sie alle viel zu wenig, um ihren Familien ein einigermassen würdiges Leben ermöglichen zu können. Doch niemand verdient so wenig wie die Albanerinnen, die vor allem für italienische Marken arbeiten. Der albanische Mindestlohn beträgt 150 Franken (Stand 2016). Das ist weniger als in allen umliegenden Ländern, sogar weniger als in China.

150 Franken Lohn, 8000 Franken Schulden

Ist es möglich, mit 150 Franken pro Monat eine Familie durchzubringen? Arjana Bajrami ist der Beweis, dass es geht, irgendwie. Und sie ist ein Sinnbild dafür, was es bedeutet.Arjana, die eigentlich anders heisst, ist 32, doch sie sieht älter aus. Älter und müde. Mit ihrem Mann und den beiden sieben und zwölf Jahre alten

Söhnen wohnt sie in Bathore – im grössten Elendsviertel Albaniens, einem Vorort von Tirana. Über den Schotterweg, der zum Zuhause der Bajramis führt, rumpeln alte Mercedes, am Rand entsorgt ein Mann seinen Müll, indem er ihn anzündet.

Arjana Bajrami bittet in die Stube, den einzigen Raum ihres Zuhauses, in dem es dank eines Holzofens etwas wärmer ist. Sie reicht den Gästen ein Minzbonbon, setzt auf dem Campingkocher Kaffee auf und beginnt zu erzählen. Wie der ältere Sohn, Rigers, vor vier Jahren ins Spital musste. Eine Herzklappe funktionierte nicht, eine Operation war unumgänglich. Sie kostete knapp 8000 Schweizer Franken. Für die Bajramis ein Vermögen, das sie sich bei Freunden, Verwandten und Nachbarinnen zusammensammelten und längst noch nicht abbezahlt haben. Wie ihr Mann seine feste Anstellung auf dem Bau verlor, und wie sie sich vor zwei Jahren schliesslich zu Fuss aufmachte zur Fabrik, die eine halbe Stunde entfernt liegt, nach Arbeit fragte und eingestellt wurde.

« Ich mache einfach immer weiter »

Arjanas Aufgabe ist es, eine Verstärkung für die Schuhkappe mit Leim zu bestreichen, diese für ein paar Sekunden in einen Ofen zu schieben und dann auf das Leder zu kleben. «Das Schlimmste», sagt sie, «ist der Gestank des Leims.» Eine Atemmaske trägt sie nicht, «ich kann schon so schlecht atmen.» Der Leim mache schläfrig, häufig habe sie Kopfschmerzen. «Aber ich mache einfach immer weiter.» Für welche Marke sie arbeitet, weiss Arjana nicht. Über 200 Euro kosteten die Schuhe, die sie herstellten, haben ihr Arbeitskolleginnen erzählt – deutlich mehr, als sie monatlich verdienen. Die in China hergestellten Winterstiefel, die sie selbst trägt, hat sie gebraucht von einem Strassenhändler gekauft - für weniger als zwei Franken.Zwei Drittel für Strom und Holz

Samstags arbeitet Arjana immer, sonntags oft. Sie steht morgens um 5.30 Uhr auf, bereitet das Mittagessen für die Söhne und sich selbst zu, gegen Ende des Monats oft nur noch Brot mit Margarine. Dann läuft sie zur Fabrik und ist nach 16 Uhr wieder zu Hause, wo sie als erstes Teig für ein Brot macht, wenn nicht gerade wie jetzt das Mehl aus ist. Alleine die Stromrechnungen und der Kubikmeter Holz, den die Familie bei sparsamer Verwendung pro Monat zum Heizen benötigt, frisst zwei Drittel von Arjanas Lohn auf. In einem Restaurant gegessen haben die beiden Söhne noch nie. Auch das Zentrum von Tirana kennen sie nicht, sie waren noch nie dort. «Der Bus ist zu teuer», sagt ihre Mutter, «und sowieso würden sie dort nur schöne Dinge sehen, die wir ihnen nicht kaufen können.» Arjana wünscht sich, dass die Knaben gesund bleiben, dass sie das undichte Dach ihres Zuhauses reparieren können, dass ihr Mann endlich wieder Arbeit findet. Am liebsten, sagt sie, möchte sie auswandern, an einen Ort, wo das Leben weniger beschwerlich ist und die Aussichten für ihre Söhne besser. Aber wohin, das weiss sie nicht.Mauern und Wächter

Die Fabrik, in der sie arbeitet, zeigt uns Arjana nur aus der Distanz, dann kehrt sie um. Sie möchte nicht mit uns gesehen werden, hat Angst, das könnte sie den Job kosten. Wie die meisten Schuhfabriken hier ist auch diese von hohen Mauern umgeben, an den Eingangstoren stehen Wächter. Für welche Marke eine Firma arbeitet, ist meist ein Geheimnis, wer für sie arbeitet auch, der Anteil der informell Beschäftigten ist hoch. Die Arbeiterinnen werden morgens mit Bussen angefahren und abends wieder weggebracht. In diese Fabrik kommen wir nicht rein.Doch in einer anderen Fabrik, im Küstenstädtchen Durres, gelingt es uns dank einem Trick. Drinnen ist es kalt. Es ist laut. Und es riecht nach Leim. An diesem Freitag im Januar tragen alle der gut 200 Arbeiterinnen und Arbeiter – deutlich mehr Frauen als Männer – Jacken, viele auch Mützen. Schutzhandschuhe dagegen trägt kaum jemand. Flinke Hände sind für ihre Tätigkeiten eine Voraussetzung.

Und so mag man kaum hinsehen, als ein junger Mann mit uns spricht, während er beiläufig ein Stück Leder durch eine alte, ruckelnde Maschine zieht. Auch mit den drei Frauen, die mit Pinseln Leim auf Schuhteile streichen, möchte man nicht tauschen: Eine Atemmaske trägt keine der drei.

«Strikt 'Made in Italy'»

Im hintersten Teil der Fabrikhalle stehen mächtige Maschinen, an denen vorwiegend Männer hantieren. Sie legen eiserne Formen auf die bereitgelegte Leder- oder Kunststoffbahn, richten einen massiven «Stempel» über der Form aus und drücken ihn hinunter. Dann wird die Form neu angesetzt, wieder und wieder, bis nur noch ein Bogen mit Restfetzen übrig bleibt. Weiter vorne in der Halle, am Fliessband, sitzen fast nur Frauen, jede zuständig für einen Produktionsschritt: Ein, zwei, drei Handgriffe, immer dieselben, die Maschinen surren, gesprochen wird kaum. In einem Nebenraum brennt auf einem Tisch eine Kerze, davor zwei junge Männer. Der Erste schneidet im Akkord einen Kunststoffbändel zu drei Zentimeter langen Stücken. Sein Kollege hält die beiden Enden jedes Bändels kurz über die brennende Kerze, und drückt sie dann ein paar Sekunden zusammen, bis sie aneinander haften. Es sind die Laschen, durch die dereinst die Schuhbändel gezogen werden.

Die Schuhe, die hier hergestellt werden, sind Schuhe einer Marke, die sich rühmt, ihre Produkte seien «strikt ‚Made in Italy'» – gefertigt auf den «modernsten Produktionsanlagen.»

Der Weg zu fairen Schuhen

Die Frauen und Männer in den Fabriken haben keine Ahnung, wer die von ihnen produzierten Schuhe dereinst tragen wird. Und wir haben keine Ahnung, wer die von uns getragenen Schuhe einst hergestellt hat. Die Schuhindustrie ist eine undurchsichtige, global organisierte Branche, in der zuoberst Aktionärinnen und Aktionäre Gewinne abschöpfen, zuunterst Arbeiterinnen und Arbeiter mit ihrer Gesundheit bezahlen, ohne anständig bezahlt zu werden, und wir als Konsumentinnen und Konsumenten Schuhe zu Schnäppchenpreisen erwerben und wohl oft gar nicht genau wissen wollen, wer den Preis dafür bezahlt.Public Eye findet, das müsste sich ändern. Nur wie? Marken und Hersteller müssen ihre Verantwortung wahrnehmen, indem sie

• Existenzlöhne bezahlen, die den Menschen, die für sie arbeiten, und deren Familien ein Leben in Würde ermöglichen,

• die Gesundheit und Sicherheit all ihrer Angestellten schützen,

• Transparenz schaffen, indem sie ihre Lieferkette mit allen Lieferanten und Sublieferanten offenlegen und zeigen, was sie tun, um faire Arbeitsbedingungen zu garantieren.

Die Politik muss mit verbindlichen Regeln sicherstellen, dass

• die nationalen Mindestlöhne auf dem Niveau von Existenzlöhnen angesetzt werden,

• dass Arbeits- und Menschenrechte eingehalten werden,

• Unternehmen Risiken in ihren Lieferketten untersuchen und offenlegen und effektive Massnahmen zum Schutz von Menschenrechten durchsetzen müssen.