„Das Postulat der sogenannten Wertfreiheit stützt sich auf eine These, die man, Popper folgend, als Dualismus von Tatsachen und Entscheidungen formulieren kann. […]. Sowenig nun, wie vorausgesetzt, der Sinn sozialer Normen von faktischen Naturgesetzen, oder diese gar von jenem abhängen, so wenig kann der normative Gehalt von Werturteilen aus dem deskriptiven Gehalt von Tatsachenfeststellungen oder gar der deskriptive umgekehrt aus dem normativen abgeleitet werden. Die Sphären des Seins und des Sollens sind in diesem Modell strikt geschieden, Sätze einer deskriptiven Sprache lassen sich nicht in eine präskriptive übersetzen.“

Abgesehen vielleicht von dem Wort „strikt“ ist die von Habermas kritisierte Auffassung die richtige: Deskriptive Sätze lassen sich nicht in präskriptive übersetzen, sondern erstere können nur um letztere ergänzt werden. Ausserdem:

- Es ist in diesem Sinne eine ‚Seins'[2] - oder – in den Worten von Habermas – „deskriptive“ Frage, ob z.B. Marx' Theorie der kapitalistischen Produktionsweise (analytisch) wahr ist. Insofern besteht kein Unterschied zwischen Sozial- und Naturwissenschaften: Ob deren Aussagen bzw. Theorien wahr sind, hängt davon ab, ob sie ihre(n) Gegenstand (-stände) so beschreiben (besser: analysieren), wie sind und im Verhältnis zueinander stehen.

- Dagegen ist es in diesem Sinne eine ‚Sollens'[3] oder – in den Worten von Habermas – „normative“ Frage', ob z.B. Marx' Ablehnung der kapitalistischen Produktionsweise (politisch) richtig ist.

Die „Proletarier [brauchen …] objektive, verifizierte und verifizierbare, kurz: wissenschaftliche Erkenntnisse, um nicht nur in der Phrase, sondern tatsächlich über ihre Klassengegner zu siegen“.

(Louis Althusser, Elemente der Selbstkritik, in: ders., Elemente der Selbstkritik, 1975, 33 - 96 [52])

Ein Kampf gegen bloss eingebildete Windmühlen wird niemals erfolgreich sein (bzw. genauer gesagt: braucht gar nicht erst aufgenommen werden). Aus Letzterem folgt aber nicht, dass die Richtigkeit von Zielen von politischen Kämpfen objektiv (bzw. beweisbar) ist.

Nachbemerkung

Frieder Otto Wolf warnte 1988 – in kritischer Auseinandersetzung mit dem Hegemonie[5]-Konzept von Ernsto Laclau und Chantal Mouffe (Hegemony und Socialist Strategy, 1985[6]; dt.: Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus, 1991) – davor, „die Kategorie der Hegemonie […] politizistisch [zu] verflachen“. Demgegenüber forderte er die Kategorie der Hegemonie nicht allein politisch zu verstehen, sondern sie „zurückbeziehen auf einen gelungenen Repräsentationsprozess“. Was er mit „Repräsentationsprozess“ meinte, erklärt er folgendermassen:„Effekte, durch die die Ideologie das imaginäre Verhältnis der Individuen zu ihren realen Existenzbedingungen auf eine Art und Weise repräsentiert“.

Zu der „Art und Weise“, auf die es ankommt, kommen wir gleich. Aber machen wir erst einmal einen Punkt in dem ziemlich langen und verschachtelten Satz von Frieder Otto Wolf. Denn die etwas verzwickte Formulierung, „imaginäre[s] Verhältnis der Individuen zu ihren realen Existenzbedingungen [...] repräsentiert“, können wir für die hiesige Fragestellung vielleicht auch weglassen.[7]

Für unsere Fragestellung genügt vielleicht das Postulat: Statt auf eine polizistische Verflachung des Hegemonie-Kategorie komme es auf eine Art und Weise der Repräsentation (hier ist vor allem Repräsentation der Wirklichkeit in Vorstellungen gemeint) an, „die

- sowohl eine Praxis der Produktion wahrer Theorien etwa über die Strukturen der kapitalistischen Ausbeutung oder über die Entwicklungstrends der ökologischen Krise ermöglicht,

- als auch eine Praxis der ideologischen Subversion bestehender Unterwerfungsformen unter diese Realitäten zu entfalten ermöglicht, die emanzipatorischen Praxisformen Raum schafft“.

Frieder Otto Wolf Problematik forderte impliziert[10], die Hegemonie-Problematik „auf objektiv durch die Lage […] bestimmte historische Aufgaben“ zu beziehen. Das mit den „historischen Aufgaben“ ist selbst noch etwas hegelianisch-geschichtsphilosophisch angehaucht.[11] Ich erlaube mir im folgenden den Akzent auf die ‚objektive Lage' zu setzen.

Es sei also die Produktion wahrer Theorien über die objektive Lage geboten – nicht einfach nur eine Sichtweise, ein Gefühl, ein Standpunkt oder irgendetwas.

Der Bezug auf die objektive Lage und deren Veränderung (und nicht Veränderung von etwas bloss Eingebildetem oder Ausgedachten) sei das Salz in der Hegemonie-Suppe:

Ohne Aufgaben in Bezug auf die objektive Lage sei „eine Hegemonie-Problematik […] salzlos: Wie mensch unmittelbar ‚ankommt' bei den konkreten Subjekten in einer bestimmten Situation wissen die Werbeagenturen und die entsprechend verfahrenden Propagandisten der bestehenden Verhältnisse immer schon am besten“; „die Untersuchung des Realen“ sei „eine eigenständige und von keinerlei Rücksichtnahmen zu beeinträchtigende Aufgabe“.

Sodann benannte Frieder Otto Wolf – entgegen einer Verwechselung von „Hegemonie-Verhältnissen“ mit „schlichte[n] mediale[n] Durchsetzungseffekte[n]“ – „drei Problemdimensionen“ „der Problematik der Repräsentation“: 1. Es sei an der „gnoseologischen These festzuhalten, dass in wahrer Erkenntnis (in wahren Aussagen, wie sie insbesondere in den Wissenschaften produziert werden) etwas über etwas Reales ausgesagt wird – und dass daher jeder ausgearbeitete Begriff von Wahrheit sich auf dieses Verhältnis der Repräsentation des Realen in Aussagen beziehen muss“.

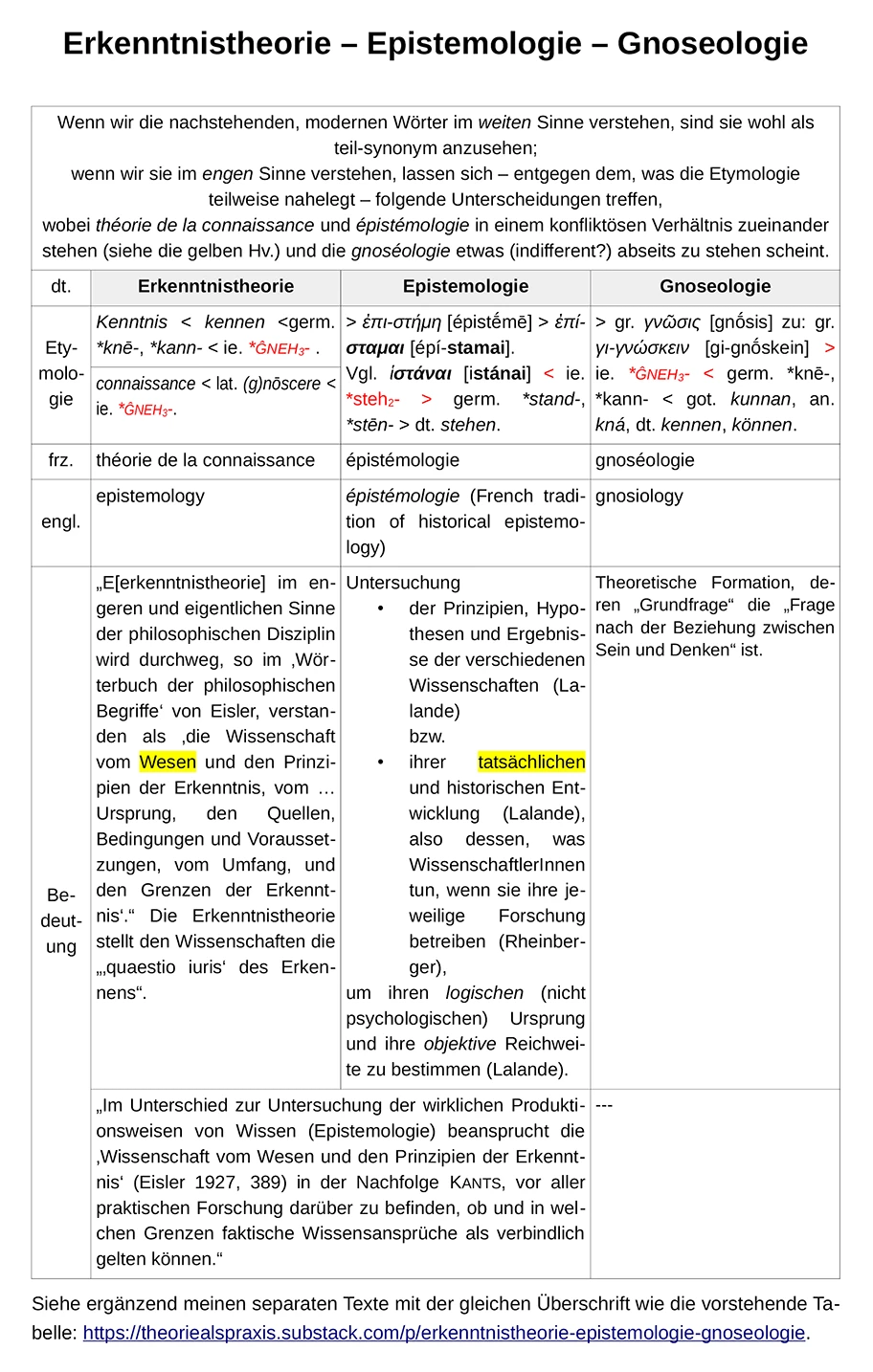

(Gnoseologie ist – im von Frieder Otto Wolf wahrscheinlich gemeinten Sinne – jene theoretische Formation, deren „Grundfrage“ die „Frage nach der Beziehung zwischen Sein und Denken“ ist[12].

„Epistemologie“, auf die wir gleich zu sprechen kommen, kann demgegenüber [im gemeinten Sinne] in etwa als historisch orientierte Wissenschaftstheorie umschrieben werden.[13]

Eine Gleichsetzung mit „Erkenntnistheorie“ ist für beide Begriffe untunlich, weil der auf Französisch für „Erkenntnistheorie“ benutzte Ausdruck üblicherweise théorie de la connaissance ist.[14])

2. Es sei „die epistemologische These zu vertreten, dass es auf dem Feld der Wissenschaften, die sich auf den historischen, gesellschaftlichen Prozess beziehen [15], nicht etwa um die unerklärbaren Manifestationen einer unergründlichen, quasigöttlichen menschlichen Schöpferfreiheit geht“.

Vielmehr gehe es „um durchaus erklärbare Determinationen, um spezifische Gesetzmässigkeiten“. Diese seien „weder in die nicht-intendierten Effekte bewusst intendierter Handlungen auflösbar […], noch in den impliziten Regeln und Materialitätseffekten der mit ihnen in der Tat in der praktischen Realität unauflösbar verknüpften diskursiven Prozesse“.

Auch etwas (mehrerlei), das „verknüpft“ (verbunden) ist, kann (in seine – verknüpften – Elemente) unterschieden werden – dies noch mal gegen Habermas. Eine „Totalität“, in der alle Katzen grau sind, hilft weder bei der Produktion von Erkenntnissen, noch beim Kämpfen.

3. Es sei „die spezifisch ideologie- und politiktheoretische These zu vertreten, nach der der ‚Realismus' ideologischer und politischer Repräsentationen einen spezifischen innerdiskursiven Stellenwert hat“. Dieser Stellenwert führe dazu, dass sich mittelfristig allein – gewiss auf ihre spezifische, unterschiedlich bestimmte Weise – ‚realistische' Positionen im ideologischen Klassenkampf allgemein ebenso wie auf dem spezifischen Felde des politischen Kampfes als Kristallisationskerne ideologischer Mächte behaupten können, die damit überhaupt erst ‚hegemoniefähig' werden.“

Etwas ist also nicht wahr, weil es politisch richtig ist, sondern etwas (z.B. ein politisches Programm, eine politische Strategie, ...) hat grössere Chancen für politisch richtig befunden zu werden, wenn es unter Verarbeitung von Erkenntnissen (wahren Aussagen über die Wirklichkeit) entwickelt ist. Dies ist freilich nur eine Chance und keine Garantie.

Jede der drei Problemdimensionen überschreite das Feld der linguistischen Theorie ebenso wie das einer – ich füge hinzu: politizistischen verflachten – Diskurstheorie[16], so Frieder Otto Wolf zusammenfassend. Der ausführlich referierte Aufsatz von Frieder Otto Wolf:

Auf der Suche nach dem ideologischen Klassenkampf diesseits von imaginärer Klassenpolitik und symbolischen Münchhauseniaden. Zur Erinnerung an Michel Pêcheux, in: kultuRRevolution H. 17/18, Mai 1988, 13 - 17.

Die von mir referierte Passage beginnt etwas unterhalb der Mitte der rechten Spalte von S. 15 und endet am Ende in der linken Spalte von S. 16.

Nun – die in Fussnote 14 erwähnte Tabelle[17]:

Erkenntnistheorie - Epistemologie - Gnoseologie

_w.webp)