Über gesellschaftliche Verhältnisse Warum Anarchist*innen endlich von der Fiktion einer „befreiten Gesellschaft“ wegkommen müssen

Politik

Der Aufruf zu einer anarchistischen Demo schliesst mit der Aufforderung dazu, eine „befreite Gesellschaft“ nicht zu erträumen, sondern zu erkämpfen.

Mehr Artikel

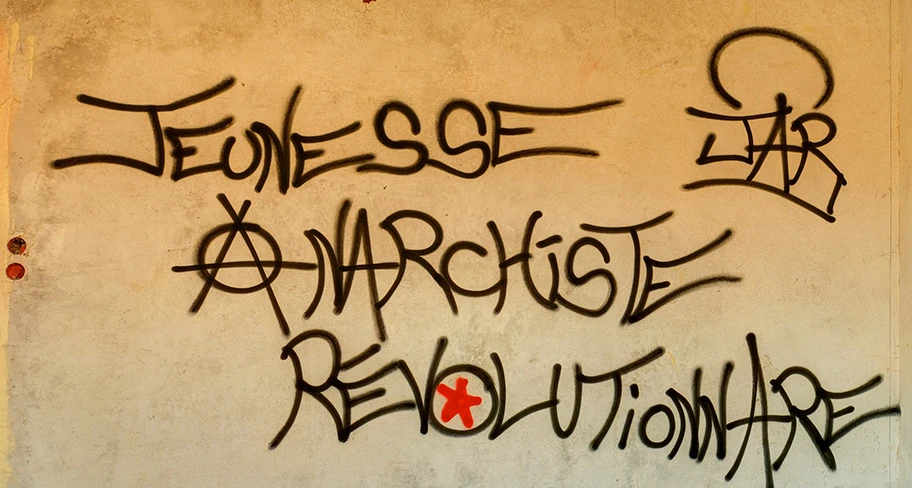

Warum Anarchist*innen endlich von der Fiktion einer „befreiten Gesellschaft“ wegkommen müssen. Foto: Thomas Bresson (CC BY 3.0 cropped)

3

0

Aus anarchistischer Perspektive sind Appelle, eine „befreite Gesellschaft“ einzurichten hingegen ernstzunehmen. Immerhin steckt dahinter überhaupt noch die Vorstellung, dass eine „andere Welt möglich“ ist und es in der Macht einer selbstorganisierten, kämpfenden Bewegung ist, diese entgegen der bestehenden Herrschaftsordnung zu verwirklichen. Damit ist die Phrase von der „befreiten Gesellschaft“ als Projektion eigener Sehnsüchte zu verstehen, die als solche aus dem Leiden unter den herrschaftlichen Verhältnissen der Gegenwart hervorgeht. Ohne diesen Motivation wird es kaum möglich, über das Bestehenden hinaus zu denken, also einer sozial-revolutionär, statt einer reformerische Herangehensweise nachzugehen.

Doch der fiktionale Charakter der sogenannten „befreiten Gesellschaft“ ist offensichtlich. Mit ihr wird ein endgültiger Zustand der Erlösung suggeriert, welcher nach einer fulminanten Endschlacht quasi von selbst hereinbrechen würde. Zur Selbstvergewisserung zogen Marxist*innen, welche die theoretische Figur der „befreiten Gesellschaft“ erfanden und bedienten, vermeintliche Gesetzmässigkeiten der historischen sozioökonomischen Entwicklung heran, welche eindimensional nach einem teleologischen Geschichtsverständnis verlaufen würde. Statt der Behauptung „es rettet uns kein höheres Wesen“, wurde radikal-humanistisch (und eurozentristisch) die Weiterentwicklung der modernen Menschheit als metaphysische Orientierung eingesetzt. Im Übrigen wurde damit auch das moderne Weltverständnis auf die Vergangenheit zurück projiziert, was verlangte zu behaupten, dass vorherige oder aussereuropäische Gesellschaftsformen fundamental anders gewesen wären. (Ja, das waren und sind sie auch – nur eben nicht in der Konstruktion ihrer Andersartigkeit durch die globale hegemoniale Elite.)

Anarchist*innen gehen davon aus, dass die Gesellschaftsform in einem langen und anhaltenden Prozess auf verschiedenen Ebenen sozial revolutioniert werden muss. Ein Paradox besteht dabei darin einerseits „alles verändern“ zu wollen und andererseits zu wissen, dass derartige Veränderung per se nur prozesshaft auf verschiedenen Wegen geschehen und nie abgeschlossen werden kann. Wir wollen keine etwas freiere Gesellschaft, sondern eine, in welcher soziale Freiheit im qualitativen Unterschied zu heute umfassend und für alle Menschen verwirklicht werden kann. Und trotzdem können wir sie nur etappenweise erkämpfen, Schritt für Schritt aufbauend auf den bisherigen Erfolgen, statt auf der Illusion eines grossen Schlages von oben/aussen, der nie kommen wird. Emanzipation bedeutet, dass Menschen aktiv werden, ermächtigen, sich organisieren und sich in ihrem Engagement und ihren Auseinandersetzungen selbst verändern.

Die Fiktion einer „befreiten Gesellschaft“ zu bedienen, nährt die Probleme der abstrakten Utopie. Dagegen treten Anarchist*innen für die Konkretisierung der Utopie mit einem recht unspektakulären Verständnis von ihr ein. Es lohnt sich für die konkrete Utopie einer libertär-sozialistischen Gesellschaftsform zu kämpfen. In ihr sollen Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Selbstbestimmung und Vielfalt für alle Menschen verwirklicht werden. Sie bedeutet eine grundlegende Transformation politischen Form des Staates hin zu einer Föderation dezentraler autonomer Kommunen sowie der ökonomischen Form des Kapitalismus hin zu einer dezentralen und partizipativen sozialistischen Wirtschaftsweise.

Die libertär-sozialistische Gesellschaft hat noch andere Kriterien, um welche es an dieser Stelle nicht geht. Und Anarchie wird sie in Frage stellen und damit auf das Ziel der Überwindung jeglicher Herrschaftsverhältnisse hin ausrichten. Damit hört der Prozess der Einrichtung und Weiterentwicklung von Gesellschaft als auch nicht „nach“ der sozialen Revolution auf, sondern ist fortlaufend voran zu bringen. Damit dies gelingen kann, könne die stahlharten Rahmenbedingungen jedoch aufgebrochen und geändert werden.

Mit der Phrase „der befreiten Gesellschaft“ wird nichts von diesen Aspekten assoziiert. Mit ihr wird keine Verbindung zwischen pragmatischem und konkret-utopischem Denken geschlagen, sondern der Schein-Widerspruch zwischen Reform und Revolution in die Richtung eines Pseudo-Radikalismus aufgehoben.

In umso krasserem Licht erscheint die Parole, weil zwar landläufig angenommen und gefühlt wird, dass die bestehende Herrschaftsordnung von Grund auf marode ist, während das konkret-utopische Sehnen fast vollständig versiegt ist. Und das selbst (und/oder gerade ?) unter Linksradikalen. Mit anderen Worten dient die Phrase „der befreiten Gesellschaft“ im Grunde genommen dazu, sich über die eigene Enttäuschung hinwegzutäuschen und die eigenen Ohnmachtserfahrungen verbalradikal zu kaschieren.

Darüber hinaus wird mit ihr ein falsches Herrschaftsverständnis tradiert. Nämlich jenes, nach welchem Herrschaft von einem Aussen her auf die vermeintlich organische und „gute“ Gesellschaft auferlegt werden würde. Selbstverständlich profitieren privilegierte Gruppen von der bestehenden Herrschaftsordnung und haben deswegen von Zwang, Gewalt und Verblödung gestütztes Interessen, diese aufrecht zu erhalten, worunter die meisten anderen leiden. Wir haben es mit einem Phänomen systemischer Herrschaft zu begreifen – deren Akteur*innen freilich trotzdem angreifbar sind.

Wer Herrschaftsverhältnisse insgesamt überwinden will, muss sie aber als solche – als gesellschaftliche Verhältnisse – begreifen, statt anzunehmen, man könne die „blöden“, „bösen“ oder „fiesen“ Herrschenden irgendwie raus werfen, damit die Leute dann ihre Angelegenheiten selbst regeln könnten. Es ist nun mal leider deutlich komplizierter und verlangt zumindest die eigene Verstrickung in Herrschaft (aus der eine solch ultimative Projektion nach „der befreiten Gesellschaft“ heraus entspringt) einzugestehen und einen adäquaten Umgang damit zu finden.

Meine Position ist in diesem Zusammenhang klar: Meiner Ansichten nach sollten Anarchist*innen für eine libertär-sozialistische Gesellschaftsform kämpfen, diese propagieren, veranschaulichen und sich mit anderen Strömungen unter diesem Label verbünden. Es gilt freiheitliche, gleiche und solidarische Institutionen und Beziehungen in der Hülle der alten Gesellschaftsordnung zu schaffen.

Zugleich sollten Anarchist*innen jeglicher verfestigter Ordnung gegenüber skeptisch bleiben und sie in Frage stellen, statt ein Regime durch ein anderes zu ersetzen – und sei es mit den aufrichtigsten Anliegen. Beides gleichzeitig zu verfolgen, führt zu einem Paradox, welches die potenziell produktive Spannung hervorbringt, welche den Anarchismus meiner Wahrnehmung nach auszeichnet. In dieser Herangehensweise liegt meines Erachtens nach auch der Unterschied zu linksradikaler Politik begründet.