Die bitteren Tränen der Petra von Kant „Wen du begreifst, den musst du nicht bedauern“

Kultur

Eine Dachgeschosswohnung, irgendwo in Bremen; aber der Ort ist unwichtig. Überall stehen oder liegen Schaufensterpuppen herum, oder Teile von ihnen.

Mehr Artikel

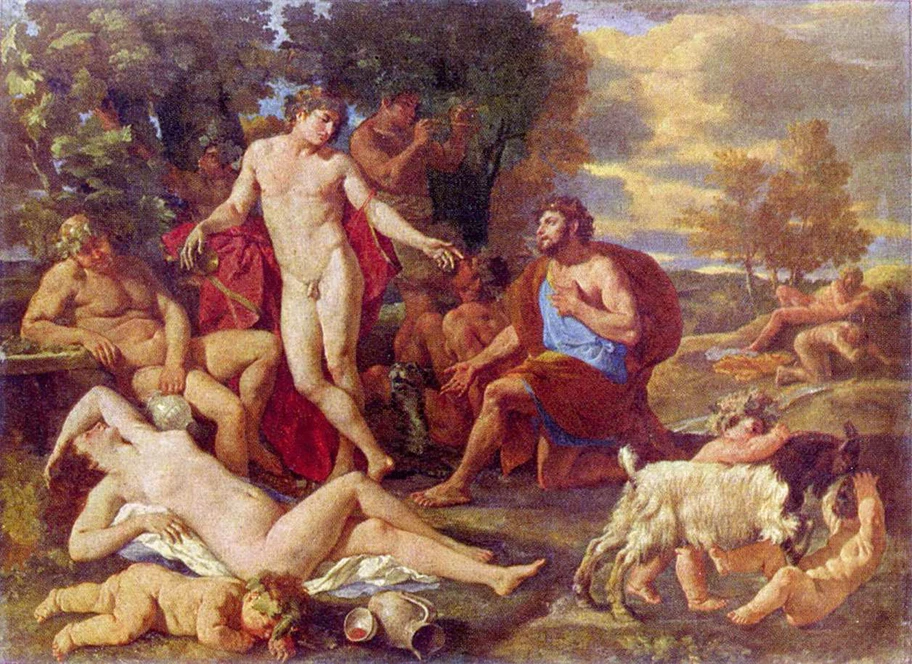

Dient, als Fototapete von Kants Appartement, in vielen Filmszenen als Bildhintergrund: Das Gemälde Midas und Bacchus von Nicolas Poussin (nach 1624, Alte Pinakothek München). Foto: Nicolas Poussin (PD)

1

0

„They asked me how I knew

My true love was true

Oh' I of course replied

Something here inside cannot be denied.

They said someday you'll find

All who love are blind

Oh' when your heart's on fire

You must realize

Smoke gets in your eyes.“ [1]

Die Modedesignerin Petra von Kant (Margit Carstensen) hat Besuch. Ihre alte Freundin Sidonie von Grasenabb (ein Name, den Fassbinder Fontanes „Effi Briest“ entliehen hat, gespielt von Katrin Schaake) hört sich an, wie die Trennung zwischen Petra und ihrem zweiten Mann Frank verlaufen ist. Ihr Erfolg habe Frank eifersüchtig gemacht, und sie habe sich vor ihm immer stärker geekelt, weil Frank seine Gefühle der Ohnmacht in der Sexualität durch Macht zu kompensieren versucht habe. Petra hat einen weissen Morgenmantel an und trägt eine schwarze Perücke. Sidonie trägt eine Frisur wie Frauen in den 20er Jahren, schwarze, glatte, in die Stirn gelegte Haare, und eine Pelzstola. Die Szene wirkt grotesk, wie eine Karikatur, in der Frauen aus den 70er Jahren in einer Mischung aus Kitsch und Kunst eine Szene aus den 20er Jahren darstellen würden. Nichts passt zueinander, die Farben nicht, die Gegenstände der Einrichtung nicht, die beiden Frauen nicht. Und doch passt irgendwie doch alles, wenn man den Frauen zuhört. Aber halt, noch eine dritte Frau befindet sich im Raum, still, und sie wird nie einen Ton sagen, sich nicht räuspern, kaum irgendein Gefühl zeigen, keine Reaktion. Sie wird nur stumm blicken, schauen, ab und zu an der Staffelei zeichnen, auf einer alten Schreibmaschine herumhacken, Sekt bringen, Tee servieren, aber vor allem sich erniedrigen lassen – von Petra. Marlene (Irm Hermann) ist Petras Sekretärin, vor allem jedoch ihr Aggressionsobjekt, ein „Mädchen für alles“, eine Dienstbotin, eine Magd in der Stadt. Marlene beobachtet, sie registriert – unkommentiert und doch wissend, was hier geschieht.

„So I chaffed them and I gaily laughed

To think they could doubt my love

Yet today my love has flown away

I am without my love.

Now laughing friends deride

Tears I can not hide

Oh' so I smile and say

When a lovely flame dies

Smoke gets in your eyes

Smoke gets in your eyes.“

„Wen du begreifst, den musst du nicht bedauern“, sagt Petra zu Sidonie, die sich mit ihrer Ehe offenbar abgefunden hat wie mit dem Schicksal. Und: „Der Mensch ist so gemacht, dass er den anderen Menschen braucht. Doch er hat nicht gelernt, wie man zusammen ist.“ Petra glaubt an diesen Satz. Er steht fest – unverbrüchlich. Brauchen – das ist das Thema dieses frühen Films von Rainer Werner Fassbinder.

Sidonie hat jemanden mitgebracht, eine schöne Frau, eine aus Australien, die ihren Mann verlassen hat, eine, die in Deutschland Karriere als Mannequin machen will, eine aus einer proletarischen Familie. Der Vater war Werkzeugmacher, und als er nach undenklichen Zeiten entlassen wurde, hat er sich besoffen, hat seine Frau erschlagen und sich selbst aufgehängt. Das Leben hatte für ihn seinen Wert verloren, die Familie hatte ihren Wert verloren, nur die beiden Töchter hat er leben gelassen, vielleicht in irgendeiner Hoffnung. Eine steht jetzt vor Petra: Karin Thimm (Hanna Schygulla), und Petra verliebt sich in diese junge, schöne Frau, lädt sie für den nächsten Abend ein.

Die Kleider wechseln. Petra sieht aus wie eine moderne Cleopatra, die aber nicht in diesen Raum und nicht in diese Zeit passt, trägt eine andere, schwarze Perücke als tags zuvor, ein knappes Abendkleid. Ihr Oberkörper ist umhängt mit Ketten. Karin trägt hell. Petra will ihr helfen, Mannequin zu werden, bietet ihr an, bei sich einzuziehen, das Geld für das teure Hotel zu sparen. Karin erkennt ihre Chance. Sie schläft mit Petra, um diese Chance zu verwirklichen. Sie handelt proletarisch so wie Petra bürgerlich. Karin nimmt, was Petra hat: Geld, Einfluss. Aber sie ist ehrlich, schläft ab und zu mit Männern und erzählt dies Petra auch. Petra nimmt, was Karin hat: Sex und das, was sie Liebe nennt und doch nur eine schwächliche Kompensation für Einsamkeit und die Unfähigkeit zu lieben darstellt. Petra ist auch ehrlich: Sie braucht diese Frau, sie will sie für sich allein, sie besitzen.

„Oh-oh, yes I'm the great pretender

Pretending that I'm doing well

My need is such I pretend too much

I'm lonely but no one can tell

Oh-oh, yes I'm the great pretender

Adrift in a world of my own

I've played the game but to my real shame

You've left me to grieve all alone.“ [2] Petra steht am Bett, gibt Marlene den Befehl, ihre Schuhe zu suchen. Marlene kraucht auf dem Boden her, um die Schuhe zu finden. Karin liegt im Bett, trinkt Gin. Beide Frauen saufen, Karin aus Langeweile, Petra aus Verzweiflung, die sich schon bald in Hysterie verwandeln wird, wenn Karin die Anwesenheit ihres Mannes in Zürich als Gelegenheit nutzen wird, Petra zu verlassen. Karin handelt proletarisch. Petra hat nicht den Nutzen für sie, den sie sich erhofft hat. Petra handelt bürgerlich: Sie bricht in Hysterie aus, sie wird krank, beschimpft Karin als miese kleine Hure, um im nächsten Atemzug zu sagen: „Ich liebe dich.“

Karin geht. Petras Mutter (Gisela Fackeldey) und Tochter (Eva Mattes) kommen, lange nach Karins Auszug, zum Geburtstag Petras. Sie hat die Farben gewechselt, trägt eine blonde Perücke, ein grell grünes Kleid und eine rote Blume um den Hals. Ihre Tochter trägt ein gelbes Kleid mit weissen Streifen und eine lila Krawatte. Petra beschimpft ihre Mutter, ihre Tochter und Sidonie, die ihr eine nackte Puppe mit blonder Perücke schenkt. Petra wirkt jetzt wie eine der vielen Puppen in ihrer Wohnung, so fahl im Gesicht, so krank.

Irgendwann danach wird Petra zu ihrer Mutter sagen: „Man muss lernen zu lieben, ohne zu fordern.“ Als sie sich bei Marlene entschuldigt für die Erniedrigungen, die sie ihr zugefügt hat, und ihr Freundschaft und ein gemeinsames Leben offeriert, packt Marlene – still wie immer – ihre Koffer und geht.

„Too real is this feeling of make-believe

Too real when I feel what my heart can't conceal

Yes I'm the great pretender

Just laughin' and gay like a clown

I seem to be what I'm not, you see

I'm wearing my heart like a crown

Pretending that you're still around.“

„Die bitteren Tränen ...“ ist kein Film über lesbische oder bisexuelle Liebe, nicht einmal nur über Frauen, obwohl in dem Film kein einziger Mann auftaucht, höchstens der auf dem Gemälde von Poussin. Doch der ist wichtig. Das Bild mit dem nackten Mann vermittelt die permanente Anwesenheit des Männlichen, des Herrschsüchtigen, der Macht und der Gewalt.

Vor diesem Gemälde spielen sich etliche Szenen des Films ab, nicht umsonst. Der von Michael Ballhaus [3] fotografierte Film handelt auch nicht „einfach“ von Besitzansprüchen einer bürgerlichen Frau. Fassbinder wollte mehr und er inszenierte mehr in diesem ganz streng und unverhohlen als Theaterstück in fünf Akten gedrehten Film. Was in seinen späteren Filmen wie u.a. „Lili Marleen“, „Die Ehe der Maria Braun“, „Lola“, und „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ ausgebreitet wird, deutet sich schon hier an. Es ist die Spur zurück in die deutsche Geschichte, die Fassbinder verfolgt, genauer: die Geschichte des Bürgertums. Was an Petra von Kant in einem subjektiven Sinn demonstriert wird, stellenweise mit bitterer Ironie, ist die Vereinsamung eines Menschen durch den Verlust seiner Identität und seiner Fähigkeit zu lieben. Margit Carstensen erweist sich hier als exzellente Darstellerin [4]. Eine andere Spur allerdings führt von dem oben zitierten Satz („Der Mensch ist so gemacht, dass er den anderen Menschen braucht. Doch er hat nicht gelernt, wie man zusammen ist.“) direkt in die Geschichte des (Gross-)Bürgertums. Diesen Satz könnte man auch mit Erich Fromms „Fangfrage“ kombinieren: „Liebst du ihn (sie), weil du ihn (sie) brauchst, oder brauchst du ihn (sie), weil du ihn (sie) liebst?“

Die Ausstaffierung des Raums, diese Ästhetik zwischen Kitsch und Kunst, diese aufgemotzte Scheinwelt, verschleiert ebenso wie Petra durch ihre diversen, manchmal einer Diva ähnlichen, Kostümierungen die Gebrauchwertstruktur, in die sie ihre Gefühle und die der anderen presst. Ihre oft langsam, fast bedächtig vorgetragenen Worttiraden über die Liebe und ihre Bedingungen sind ihr im wahrsten Sinn des Wortes ideologisches Rüstzeug, das nur eine Bedeutung hat: Sich jemanden nutzbar zu machen.

Der Raum wird nie verlassen. Er gibt den klaren Rahmen vor, die Grenzen, in denen sich alles abzuspielen hat. Es herrscht eine klaustrophobische Atmosphäre, in der das Atmen und das Leben immer schwieriger wird, auch für Petra, auch für den Zuschauer dieser Szenerie. Die Abgeschiedenheit dieses „Panic Room“ schnürt einem die Kehle zu. Petra von Kant will die um sich herum zurechtbiegen, vor allem Karin, während sie ihre Tochter und ihre Mutter, die keinen Gebrauchswert für sie (mehr) zu haben scheinen, desavouiert. Das Lockmittel Petras für Karin ist ihre Schein-Selbständigkeit, ja Pseudo-Emanzipation, der blättrige Glanz ihres Designerinnen-Daseins, die Vortäuschung von etwas Kultiviertem, Arrivierten, dessen, was man mondän nennen könnte. Die Assoziationen zur Weimarer Republik und damit zur Vor-Zeit des Nationalsozialismus sind offensichtlich.

„Too real is this feeling of make-believe

Too real when I feel what my heart can't conceal

Yes I'm the great pretender

Just laughin' and gay like a clown

I seem to be what I'm not, you see

I'm wearing my heart like a crown

Pretending that you're still around.“

Nur, während Karin und am Schluss auch Marlene sich der Zwangssituation, der Ver-Nutzung, durch Petra entziehen können, während Petra nur die Chance bleibt, an ihrer „Krankengeschichte“ zugrunde zu gehen oder sich zu erkennen (sie sagt: „Man muss lernen zu lieben, ohne zu fordern.“ Aber kann man Liebe „lernen“?), bleibt dies auf einer „Makroebene“ schier unmöglich. Karin passt sich an, Petra „ge-braucht“ sie. Hinter diesen individuellen Verhaltensweisen jedoch steckt ein Prinzip, das keinem erlaubt, sich durch eine Tür zu entziehen. Die Melodramatik der von Fassbinder erzählten Geschichte gewinnt unter dem Aspekt gesellschaftlicher und historischer Fragestellungen eine noch ganz andere Dimension: Tragik. Dabei geht es Fassbinder kaum um eine politische Konfrontation im Sinne der Zeit, in der der Film entstand, also eine sozialistische Perspektive oder ähnliches, nach dem Motto „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ Fassbinder stand der in vielem all zu alt(ehrwürdig)en „Neuen Linken“ eher distanziert gegenüber.

Es geht ihm eher um ein Nachzeichnen der Mechanismen, die die Geschichte des Bürgertums und des Proletariats bestimmen: die über Geld vermittelte Nützlichkeitsphilosophie und -praxis im grossen Rahmen als Zentrum, um das sich moderne Gesellschaften gruppieren, und ihre Auswirkungen auf die „private“ und „individuelle Ebene“, besonders in puncto Eindringen des Warenfetisches in die Gefühlswelt und die intimen Beziehungen von Menschen. In diesem Kontext kann man selbst das „Weggehen“ Karins „nur“ als individuellen Aus-Weg begreifen, kaum als Lösung des zentralen Problems. Karin wird immer wieder auf Menschen treffen, die sie lieben, weil sie sie brauchen und nicht umgekehrt. „Liebe“ – von der man hier im strengen Sinn nicht mehr reden kann – verkehrt sich ein instrumentelles Verhältnis, das selbst dem „Gebrauchten“ inhärent wird.

An jeder Produktionsstätte aber, in jedem Winkel der sozialen Realität lauert in Permanenz der durch den Tauschwert vermittelte Nützlichkeitsgedanke und die entsprechende Praxis gesellschaftlicher Beziehungen. Man kann das verfolgen bis in den „realen Sozialismus“ – die schlechte und verquere, letztlich misslungene Kopie des Kapitalismus –, wenn etwa ein Erich Mielke in seiner letzten Rede vor der Volkskammer in bedauerndem Ton und 40 Jahre DDR „resümierend“ – die Niederlage seinesgleichen nicht verstehend – ausruft, er habe doch alle geliebt – auch die, die er foltern liess. Man vergleiche das, wenn es auch letztlich in seiner Dimension und ganzen Qualität nicht vergleichbar ist – mit dem Verhalten Petras. Der Unterschied ist, dass Petras Macht keine Staatsmacht ist. Sie ist eine „Mächtige“ neben vielen anderen in einem Universum, in dem eben die Staatsmacht letztlich immer das letzte Wort hat – jene die geldvermittelten Verhältnisse schützende, denkwürdige Institution.

Noch hat Fassbinder dies alles nicht bewusst in eine Geschichte des deutschen Bürgertums integriert. „Die bitteren Tränen ...“ ist insofern – wenn auch dramaturgisch streng durchkomponiertes – Experimentierfeld. Die Zeichen der Geschichte weisen allerdings schon in diese Richtung, bis hin zur „opulent“ visualisierten Ästhetik, die sich um das Handeln der Personen wie ein Mantel legt und die dann später in „Lili Marleen“ (1980) zu einem zentralen Bestandteil des Films und der mit ihm und in ihm stattfindenden Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus werden sollte.

Fussnoten:

[1] The Platters: „Smoke Gets In Your Eyes“

[2] The Platters: „The Great Pretender“

[3] Michael Ballhaus fotografierte u.a. auch folgende Filme Fassbinders: „Warnung vor einer heiligen Nutte“ (1971), „Martha“ (1974), „Faustrecht der Freiheit“ (1975), „Mutter Küsters Fahrt zum Himmel“ (1975), „Bolwieser“ (1977), „Despair“ (1978), „Die Ehe der Maria Braun“ (1979) und „Lili Marleen“ (1981). Später wurde er bekannt durch Filme wie „Dracula“ (1992), „Mit aller Macht“ (1998), „Goodfellas“ (1990), „Gangs of New York“ (2002) u.v.a.

[4] Margit Carstensen und Eva Mattes, die hier allerdings nur in einer Nebenrolle auftritt, erhielten für ihre Rollen 1973 den Bundesfilmpreis, Michael Ballhaus den Kamera-Bundesfilmpreis.

[1] The Platters: „Smoke Gets In Your Eyes“

[2] The Platters: „The Great Pretender“

[3] Michael Ballhaus fotografierte u.a. auch folgende Filme Fassbinders: „Warnung vor einer heiligen Nutte“ (1971), „Martha“ (1974), „Faustrecht der Freiheit“ (1975), „Mutter Küsters Fahrt zum Himmel“ (1975), „Bolwieser“ (1977), „Despair“ (1978), „Die Ehe der Maria Braun“ (1979) und „Lili Marleen“ (1981). Später wurde er bekannt durch Filme wie „Dracula“ (1992), „Mit aller Macht“ (1998), „Goodfellas“ (1990), „Gangs of New York“ (2002) u.v.a.

[4] Margit Carstensen und Eva Mattes, die hier allerdings nur in einer Nebenrolle auftritt, erhielten für ihre Rollen 1973 den Bundesfilmpreis, Michael Ballhaus den Kamera-Bundesfilmpreis.

Die bitteren Tränen der Petra von Kant

Deutschland

1972

-124 min.

Regie: Rainer Werner Fassbinder

Drehbuch: Rainer Werner Fassbinder

Darsteller: Margit Carstensen, Hanna Schygulla, Katrin Schaake

Produktion: Michael Fengler

Kamera: Michael Ballhaus

Schnitt: Thea Eymèsz