Erst die Gendarmerie zersprengte die Gruppe zwielichtiger Gestalten. Manche schauten noch zu, wie einer der ihren abgeführt wurde; dann zechte man weiter oder schlief seinen Rausch aus. Der Verhaftete indessen war auf dem Weg in die Unsterblichkeit: In den frühen Morgenstunden, als ein hässlicher Ascheregen auf Martinique herniederging, wurde er in das Gefängnis von Saint-Pierre gesperrt. Sein Name war Ludger Sylbaris [1], geboren 1874 in Le Prêcheur, Feldarbeiter und schwarz.

Das Maison d'Arrêt

Die Tat war schwer, aber nichts Aussergewöhnliches; Schlägereien gehörten zur Nachtordnung von Saint-Pierre, besonders die Feste im Blesse-Bobo gipfelten oftmals in blutigen Kämpfen, und dass der Delinquent seine Strafe einzeln verbüsste, war weniger seinem Vergehen geschuldet, als dass sich der kräftige Bursche den Wachmännern zur Wehr gesetzt hatte [2]. Es waren unruhige Zeiten. Seitdem Le Prolétaire die schwarze Bevölkerung unter ihrer roten Flagge vereint hatte, verspürte man erneut den Geist der Revolte. Das politische Klima war angespannt; die Zuckerpreise waren drastisch gefallen; ausserdem standen Wahlen bevor. Viel versprach man sich nicht davon, aber ein paar Tage Einzelhaft bewirkten manchmal Wunder.Das Maison d'Arrêt war eine Untersuchungsanstalt; härtere Fälle wurden zum Maison Centrale in Fort-de-France geschickt und selten arretierte man einen dahergelaufenen Halbstarken länger als vier Wochen – auch Sylbaris würde schon bald wieder auf freiem Fusse sein.

Der 8. Mai 1902

In seiner Monade verlor er schnell jedes Zeitgefühl und die äussere Wirklichkeit wurde zum blossen Phantasma. Allein der Schlüssel im Schloss liess ihn aufhorchen, selbst beim Freigang hörte er Stimmen (das Theater befand sich gleich nebenan und vor jeder Vorstellung drang das Geschnatter der Gäste in den Innenhof). Wie jeder Einsame sprach auch Sylbaris zu sich selbst, doch er empfand keine Reue. So oft er an den Vorfall zurückdachte – an die wenigen Fetzen, die im Rausch geblieben waren –, umso unwirklicher kam ihm alles vor: Sie hatten ihn für einen bösen Traum eingesperrt. Und ganz aufwachen würde er erst, wenn er wieder in Freiheit wäre. Nachts schreckte er hoch und wusste nicht, was er war: Er konnte sich weder spüren noch sehn. Die Stille um ihn war wie sein vorzeitiger Tod. Da kniete er nieder und sprach ein Gebet; eine halbe Ewigkeit kauerte er so auf dem Boden und lauschte ins Nichts. Als er aus der Tiefe auf einmal ein Grollen vernahm, dunkel und fern und unsagbar böse, gefror ihm das Blut in den Adern: Gott zürnte ihm! An den Steinwänden schlug er sich die Fäuste blutig und schrie vor Entsetzen; dann schlief er ein, völlig erschöpft, mit der Stirn im Staub.Sylbaris lag in Fieberträumen. Er war wieder in La Bonneau, seinem Geburtsort, und schnitt Zuckerrohr; von hohen Türmen überwachte man die schweisstreibende Arbeit auf der Plantage. Die Hitze war unerträglich. Er bemerkte, dass die Sonne grösser geworden war und blickte kurz in ihr brodelndes Auge – da wand sie sich plötzlich wie ein verletztes Insekt, stürzte jäh vom Himmel, als verwelkte Blume, und setzte die Ernte in Brand. Seine Brüder gingen in den Flammen zugrunde, die Wachtürme stiegen als Krähen in den glutroten Himmel auf, nur er blieb allein auf dem Feld zurück. In der Ferne kam ein Mann auf ihn zu: Es war Léon. Langsam schritt er näher, das Feuer war jetzt viel schwächer geworden, sanft loderte es nur noch im Hintergrund, und als er endlich vor ihm stand und ihn als Freund in die Arme schloss, schlug dem Träumenden ein Blitz in den Rücken. Der glühende Schmerz liess ihn auffahren, heisse Asche schnitt ihm sogleich in die Augen und Sylbaris glaubte, dass er nun in der Hölle war.

Die Rettung

Es war an einem Sonntagnachmittag, vier Tage und drei Nächte nach der verheerenden Katastrophe, als sich drei Männer (es waren Léon Danglis, Georges Hilaire und Maurice Nirdé) aus unbekannten Gründen einen Weg durch die Ruinen von Saint-Pierre bahnten und in der Nähe des zerstörten Stadttheaters eine Stimme zu hören vermeinten.

Der Ausbruch des Mont Pelée

Als sie ihn aufrichten, wimmerte er kläglich; draussen, im fahlen Tageslicht, sahen sie, dass der Schwarze schwerste Verbrennungen erlitten hatte.

Sein ganzer Rücken war von eitrigen Wunden durchzogen, auch Brust und Arme schienen wie aus geschmolzenem Wachs zu sein. Er wollte wissen, was passiert sei, aber es war fraglich, ob ihre Worte den Überlebenden erreichten. Er redete wie im Traum; hinter den massiven Steinwänden hatte er offenbar nichts von dem plötzlichen Vulkanausbruch mitbekommen.

Die Männer gaben ihm zu essen und zu trinken, ein langer, beschwerlicher Weg lag noch vor ihnen. Sie führten den Verwundeten nach Morne-Rouge, einem bezaubernden Städtchen, das 450 Meter über dem Meeresspiegel auf den Ausläufern des Mont Pelée thronte (und noch im selben Jahr, am 30. August, von einer zweiten Eruption fast vollständig zerstört wurde). Dort brachten sie Sylbaris in einem verlassenen Holzhaus unter. Ein Pfarrer kümmerte sich um den verwundeten Mann. Er glaubte ihm.

Wahrheitssuche

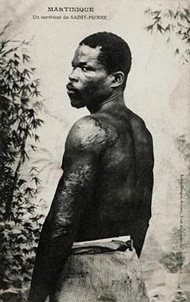

Die unwahrscheinliche Geschichte des neuen Stadtbewohners wurde rasch über die Grenzen der kleinen Gemeinde hinausgetragen und schon bald reisten die ersten Zeitungsreporter an – den einzigen Überlebenden von Saint-Pierre wollte man unbedingt zu Gesicht bekommen. An seiner blossen Erscheinung entflammte sich die Phantasie: Die Rede war von einem schweigsamen, monströsen Kerl, dem gewalttätigen Neger Ciparis, der einen Freund wegen Geldschulden mit seiner Machete getötet hatte und daraufhin ins Gefängnis geworfen wurde; doch obgleich er die Katastrophe in dem unterirdischen Verlies überlebt hatte, die Wunden, die sich wie Schlangen in seinen Rücken eingruben, seien wie Kainsmale, die den Häftling auf ewig entstellen und für immer an seine Untat erinnern würden.George Kennan hatte Sylbaris zunächst für das blosse Hirngespinst eines Journalisten gehalten, doch als ihn sein Weg ihn durch Morne-Rouge führte, musste der Forschungsreisende erfahren, dass eine einzige Wahrheit wunderlicher sein kann denn alle Erfindung: Nur mit einem blutigen Tuch um den Kopf gebunden (so Kennan), sass der Überlebende nackt auf einer ärmlichen Holzpritsche und sein Körper wies die wohl schlimmsten Verbrennungen auf, die er jemals in seinem Leben gesehen hatte. Seine Glieder waren gelblich angeschwollen und die Wunden auf seinem Rücken so tief, dass Blut aus ihnen quoll. Erstaunlicherweise war sein Gesicht unversehrt geblieben, nicht einmal die Haare wurden angesengt.

Zwei Wochen nach dem Ausbruch des Pelée sprach Sylbaris nun das erste Mal über den Hergang der Dinge. Mit ruhiger Stimme antwortete er auf die Fragen der Männer [3]: Am 2. Mai wäre er verhaftet worden, doch in dem cachot hätte er von dem Ausbruch kaum etwas wahrgenommen; irgendwann sei bloss ein Wind heisser Asche durch das kleine Gitter gefegt und während der unerträglichen Hitze hätte er seinen Kopf in ein nasses Tuch gehüllt und zu Gott gebetet; zu essen hätte er nichts gehabt und getrunken nur Regenwasser, das durch einen winzigen Spalt in der Decke hineingesickert kam; es wäre ihm sehr schlecht gegangen; insgesamt könne er sich an diese Zeit nur schlecht erinnern und oft hätte er nicht genau gewusst, ob er nun wache oder bloss träume. Doch dann wären plötzlich Stimmen in die Grabesstille seiner Zelle gedrungen. Kennan und seine Begleiter waren überzeugt, dass die Geschichte im Kern der Wahrheit entsprach, aber nicht alle schenkten Sylbaris Glauben. Vor allem Jean Hess, ein französischer Reporter, stellte die Version seiner Geschichte in Frage: Wie konnte jemand das tödliche Stickgas überhaupt überleben? Warum hatte seine Hose kein Feuer gefangen? Und wie schaffte es ein Verletzter, der über drei Tage keine Nahrung zu sich genommen hatte, den steilen Pass nach Morne-Rouge hinaufzugelangen? Der Franzose ging davon aus, dass Sylbaris eigentlich zu den Plünderern gehörte, die vor dem Vulkanausbruch in den leerstehenden Häusern von Saint-Pierre ihr Unwesen getrieben hatten, und verdächtigte ihn, sich mit einem blossen Trick in das Gefängnis eingeschleust zu haben (was er jedoch nicht erklären konnte).

Es gab noch einen weiteren und weitaus gefährlicheren Gegenspieler von Sylbaris, nämlich Léon Compere-Léandre, einen 28jährigen Schuhmacher, der die Eruption in seinem Haus südöstlich von Saint-Pierre ebenfalls überlebt hatte. Sein Zeugenbericht erschien erstmalig in der französischen Zeitung Temps und wurde später von der Société Astronomique erneut abgedruckt.

In einer Nachbemerkung äussert der Journalist Pierre Bachère dort die Vermutung, dass der zweite Überlebende womöglich von Sylbaris selbst mit Bestechungsgeldern oder andren Mitteln zum Schweigen gebracht wurde. Tatsächlich wollte ihm niemand seine Geschichte abnehmen und in Fort-de-France (wo er nach dem Ausbruch hingeflüchtet war) nannte man ihn einen Verrückten. Erst durch Alfred Lacroix, der Compere-Léandre in seiner grossen Studie über den Montagne Pelée erwähnt, wurde sein Fall ernst genommen, doch inzwischen hatte sich Sylbaris' Geschichte längst wie ein Mond vor die Sonne geschoben. Und selbst wenn sie sich irgendwann als grosser Bluff entpuppte, schrieb damals ein Journalist der New York World, dürfte sie aus dem Gedächtnis der Menschheit nicht mehr zu tilgen sein.

The Most Marvellous Man on Earth

Dass eine Glutwolke, eine "nuée ardente" (wie Lacroix sie später nannte) binnen weniger Minuten eine ganze Stadt mitsamt seinen 25.000 Einwohnern ausgelöscht hatte, wurde in aller Welt rasch bekannt. Und doch war das Interesse an der Katastrophe vergleichsweise gering, dachte man etwa an das Erdbeben von Lissabon zurück, das anderthalb Jahrhunderten zuvor die ganze zivilisierte Welt mit philosophischer Seelenangst erfüllte. Diesen schwachen Widerhall, den der Kataklysmus in Frankreich gefunden hatte, diese Weigerung, ihm einen Sinn abzugewinnen, erklärt sich der Sonntagshistoriker Philippe Ariès mit dem Rückzug bürgerlich-westlicher Sensibilitäten auf sich selbst. Zum anderen hätte die Natur für den Durchschnittsbürger ihren Stachel verloren: "sie war von den Wissenschaftlern vereinnahmt worden und dem gemeinen Volk seitdem nurmehr als Objekt angewandter Technik zugänglich."Die erstaunliche Geschichte des Überlebenden Sylbaris war unterhaltsamer, als über Sinn und Wider-Sinn der Natur nachzudenken oder, noch schlimmer: sich zu fragen, warum eine Evakuierung vonseiten der Behörden eigentlich ausgeblieben ist [4]. Dem Schausteller und Mitbegründer des Barnum and Bailey Circus, James A. Bailey, war seine Berühmtheit freilich nicht unentdeckt geblieben – Sensationen gehörten zu seinem Geschäft.

Ludger Sylbaris

Es wird für immer ein Geheimnis bleiben, wie Sylbaris das Wunder selbst aufgenommen hat, ob das Geschenk seines Lebens leicht oder schwer zu tragen war und er sich nicht viel eher als Verdammter denn als Auserwählter fühlte. Wie dem auch sei, Sylbaris' Ruhm währte nur kurz; das Unterirdische schien weiterhin auf seinen Taten zu lasten: Am 5. Juni 1903 stach er betrunken einen Zirkuswächter nieder und wurde in das Gefängnis von Albany gesperrt. Hier verlieren sich Sylbaris' Spuren. Er soll begnadigt worden sein und wie so viele Schwarze am Panamakanal gearbeitet haben. Völlig verarmt starb er dann im Jahr 1929 eines natürlichen Todes. Einige Kreolen jedoch, deren Denken noch weit ins magische Zeitalter zurückweist, erzählen, dass er sich in den Krater stürzte, um sich mit der Feuergöttin Pele zu vereinen; andere, dass er die Schmach seines Überlebens nicht länger ertrug.

Saint-Pierre oder der phantastische Realismus

Marcel Proust zufolge sind die paradis perdus die einzig wahren Paradiese und vielleicht ist dies auch der Grund dafür, warum man Saint-Pierre, diese einstige Perle der Antillen, so lange in Schutt und Asche liegen liess: Aus dem heimlichen Wissen heraus, dass der Wiederaufbau die Zerstörung der Zerstörung wäre. Nur wenige Gebäude, wie der Kathedrale und der alten Handelskammer, hat man vollkommen rekonstruiert und die Stadt zeigt uns heute die nostalgische Noblesse einer antiken Ausgrabungsstätte.Saint-Pierre ist mittlerweile als Ville d'art et d'histoire bekannt, die fast ausschliesslich vom Tourismus lebt: Abenteuerlustige können vor der Küste nach Schiffswracks tauchen oder gar eine Exkursion auf den Pelée wagen; im Musée Franck A. Perret sind alte Fundstücke aus den Stadttrümmern zu sehen und der Cyparis Express fährt einen bequem von Ruine zu Ruine.

Wem das alles noch immer zu unwirklich ist, der besuche seine Zelle – oder schliesse einfach die Augen.