Klassiker, und solche, die es werden sollten (Teil 8) Wolfgang Behringer: Tambora und das Jahr ohne Sommer

Sachliteratur

Von autobiografischen Notizen italienischer Partisanen über literarische Arbeiten zur Arbeiterbewegung bis hin zu Gedichten aus dem Klassenkampf: In der Reihe "Klassiker und solche, die es werden sollten" werden in unregelmässigen Abständen Bücher vorgestellt, die in keiner Bibliothek fehlen sollten - aber auch solche, die bereits in vielen stehen und besser anderen Platz machen sollten.

Mehr Artikel

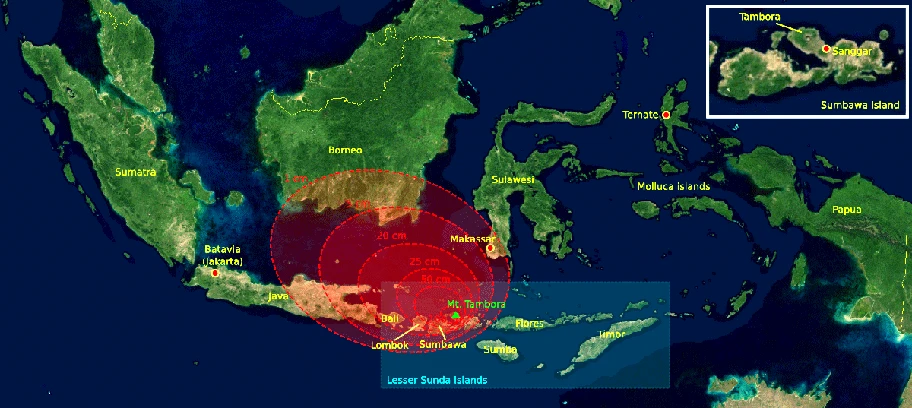

Der Ausbruch des Vulkans Tamora im heutigen Indonesien im Jahr 1815. Die roten Bereiche zeigen die Menge der Vulkanasche. Foto: myself (CC BY-SA 3.0 unported - cropped)

2

0

Auf der einen Seite will Behringer tatsächlich zeigen, dass Armut und Pauperismus eine direkte Folge des Ausbruchs sind: „Die hier vorgestellten Beobachtungen zur Entstehung des Pauperismus – einer neuen Armut als Folge einer aus „externen“ Gründen entstandenen Klimakrise – korrigieren gleich zwei der gängigen Erklärungsansätze: Friedrich Engels (1820 – 1895) propagierte, dass die neue Armut eine Folge der Industrialisierung sei. […] Aufgrund des Datenmaterials zur Tamborakrise erscheint keine dieser beiden Thesen stichhaltig. Vielmehr bekommt man aufgrund der hier präsentierten Quellen den Eindruck einer Verarmung der Mittelschicht innerhalb einer relativ kurzen Zeit“ (205). Die Verarmung also direkte Folge des Vulkanausbruchs?

Die Argumente gegen diese These finden sich in dem quellenreichen Buch selbst. Das eine oder mehrere schlechte Ernten eine direkte Wirkung eines Vulkanausbruchs sein können ist die eine Seite – die andere ist, welche Notwendigkeiten dies in einer Gesellschaft nach sich zieht: Dafür muss man genau die Gedanken beachten, die Engels geäussert und hier angeblich widerlegt sein sollen.

Das nämlich • viele Bauern zuvor schon in den Pauperismus abgleiteten, weil die Ernte zu gut [sic!] war und deswegen der „Getreidepreis von 118s (s = Schilling) im Januar 1813 auf 60s im Januar 1815 einbrechen liess“ und so viele Farmer die Zinsen ihrer Kredite nicht mehr zahlen konnten, „was die Banken dazu verleitete, die Kreditsummen zurückzufordern“ und so Bauern wie Banken der Ruin drohte;

• Selbst nach der schlechten Ernte 1816 war keineswegs nichts mehr zu Essen da, sondern viele konnten es sich schlicht und einfach nicht mehr leisten, was z.B. daran zu sehen ist, dass die Ankündigung einer guten Ernte 1817 zum Ärgernis der Besitzenden wurde, da „der noch über Vorräte verfügte“ sie nun schnell auf den Markt warf, „um noch aus dem hohen Preis Extraprofite erzielen zu können“ (166);

• Länder, die genauso von den klimatischen Bedingungen betroffen waren, allerdings über genügend Kapital verfügten und somit„keine grossen Probleme hatten, die Tamborakrise zu überstehen“ (217);

Das alles nämlich ist keinesfalls eine direkte Folge des Vulkanausbruchs, sondern zeigt die Reaktion einer privatwirtschaftlich eingerichtet Gesellschaft auf eine sinkende Produktivität in der Agrarwirtschaft. Was hier als Folge einer Naturkatastrophe verkauft wird ist vielmehr der kapitalistische Umgang mit schlechter Witterung.

Als ob drei Jahre mit weniger Essen nicht schon schlimm genug wären, wirkt sich in einer Marktwirtschaft der Mangel in einem Sektor gleich auf andere aus und führt so zu Folgen, die kaum einem Vulkanausbruch anzulasten sind: „Die sinkende Nachfrage bewirkte einen Rückgang des Handels, der seinerseits Bestellungen bei den industriellen Produzenten stornierte. Deswegen reichte die Arbeit nicht mehr für alle Beschäftigten aus. Fabriken entliessen Arbeiter, Kaufleute und Handwerker ihre Angestellten und Dienstboten. Sogar auf dem Land wurden die Dienstboten entlassen, die ohne Beschäftigungsmöglichkeiten nur zusätzliche Esser darstellten, die den Haushalt belasteten. Dienstboten verloren mit ihrer Entlassung auch ihre Unterkunft“ (70).

In der vernünftigsten aller Welten sorgt schlechtes Wetter also nicht nur dafür, dass bei niedriger Produktivität noch schlechter gegessen werden muss, sondern es steigt „der Anteil der Armen auf unglaubliche 80% der Bevölkerung an“, während eine Oberschicht von den Notverkäufen profitierte: „Alle Grundstücke und Immobilien, die in der Not veräussert werden mussten, fanden in dieser Schicht ihre Käufer. Die Notjahre bewirkten also eine Besitzumschichtung in grossem Ausmass.“ (77)

Deswegen stimmt es nicht, wenn Behringer schreibt: „Im Zeichen der Tamborakrise entstand die englische Klassengesellschaft“ (46). Vielmehr zeigt sich daran, welche Folgen die Krise in England hatte, dass es sich um eine Klassengesellschaft handelte. Nur wer diese grundsätzliche Trennung der arbeitenden Massen von den Lebensnotwendigkeiten bereits als Normalität unterstellt, kommt auf die Idee, 323 Seiten soziale Brutalitäten als Folge einer Naturkatastrophe zu erzählen. Und nur wer diese Normalität auch Vernünftig findet, kann solche Sätze formulieren, ohne an dieser Vernunft zu verzweifeln: „Wie die Bankenkrise von 2008 bot die Tamborakrise die einzigartige Gelegenheit, durch grosse Investitionsprogramme am desolaten Zustand der Infrastruktur etwas zu ändern.“ (287).

Denn so zynisch ist der Kapitalismus wirklich: Da ist die massenweise Zerstörung von nützlicher Infrastruktur wie Strassen durch eine Naturkatastrophe nicht einfach ärgerlich bis tragisch, sondern eine Chance „durch die gross angelegten Beschäftigungsprogramme die Arbeitslosen in Lohn“ (287) zu setzen. Was für ein Glück, dass sich aus der Armut, in welche die Massen verdammt sind, doch immer auch die Chance bietet, sie gewinnbringend zu nutzen: Daran ändert ein Vulkanausbruch eben auch nichts.

Wolfgang Behringer: Tambora und das Jahr ohne Sommer. Wie ein Vulkan die Welt in die Krise stürzte. C.H.Beck München 2016. 398 Seiten, ca. 26.00 SFr. ISBN: 978-3406676154.