Es kam sogar vor, dass Richter (es waren nur die Männer), die schon im NS hohe Strafe verhängt haben, auch in der BRD wieder über die Antifaschist*innen richteten. Es gab sogar Urteilsbegründungen, in denen strafverschärfend erwähnt wurde, dass die Angeklagten trotz der Verurteilungen im NS weiterhin ihrer kommunistischen Ideologie anhängen.

Noch war die Zeit nicht gekommen, wo auch in der BRD kommunistische Widerstandskämpfer*innen in Schulen auftreten und vor jungen Leuten sprechen konnten. Dass war erst in den späten 1970er Jahren möglich, als die Ex-Nazis aus Altersgründen ihre Posten in Politik und Justiz räumen mussten. Diese Zeit hat Harry Naujoks nur noch in den Anfängen erlebt. Er starb bereits 1983. Doch er hat sich grosse Verdienste dabei erworben, die Geschichte des antifaschistischen Widerstands auch in Westdeutschland aufzuarbeiten.

Chronist des NS-Terrors

Naujoks war Vorsitzender des Sachsenhausenkomitees der Bundesrepublik Deutschland, im Internationalen Sachsenhausenkomitee und der VVN und später der VNN-BdA aktiv. 1987 wurden posthum Naujoks Erinnerungen als Lagerältester unter dem Titel „Mein Leben in Sachsenhausen“ im Röderberg-Verlag und zwei Jahre später im Dietz-Verlag in der DDR veröffentlicht. Beide Bücher hatten grossen Einfluss für die Forschung über die Geschichte des NS-KZ-Systems. In vielen Büchern wird Naujoks Schriften als Quelle benutzt und es wurde betont, dass er ein besonders glaubwürdiger Chronist des NS-Terrorsystems ist. So finden sich in dem kürzlich im Metropol-Verlag herausgegebenen Buch über den Gewerkschaftler Hermann Scheffler mehrere Passagen aus der Arbeit von Naujoks. Jetzt sind nicht nur seine längst vergriffenen Schriften neu aufgelegt worden. Zu verdanken ist die Herausgabe der Gruppe „Kinder des Widerstands“, in der sich Nachkommen von NS-Widerstandskämpfer*innen zusammengeschlossen, darunter der kürzlich verstorbene Sohn von Willi Naujoks. Sie nahmen Kontakt mit dem Historiker Henning Fischer auf, der mit dem Buch „Frauen im Widerstand. Deutsche politische Häftlinge im Frauen-KZ Ravensbrück“ ein wichtiges historisches Zeugnis der Antifaschistinnen veröffentlicht hatte.Martha Naujoks erfolgreicher Kampf gegen ihren Parteiausschluss

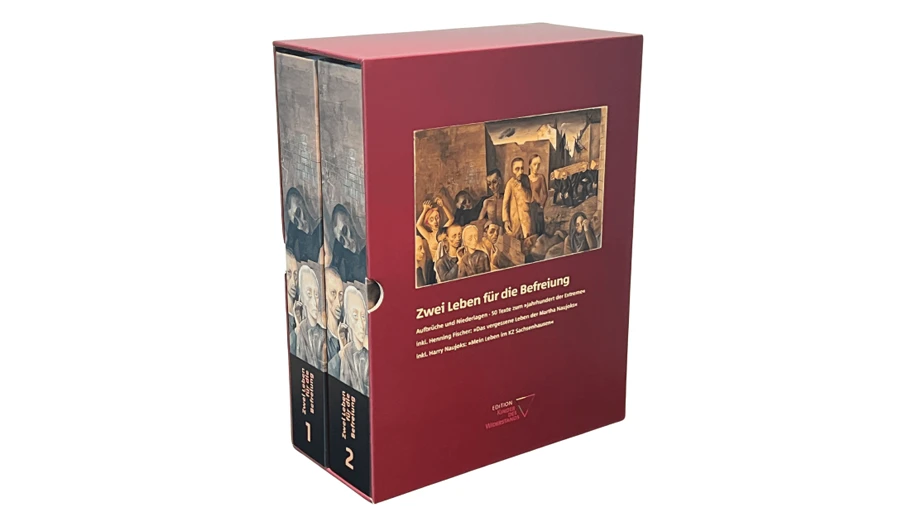

In dem beiden Bänden Martha Naujoks – Harry Naujoks „Zwei Leben für die Befreiung“ können wir auf über 1400 Seiten die Lebensgeschichte von Martha und Harry Naujoks lesen. Martha war wie ihr Mann seit ihrer Jugend aktive Kommunistin, konnte anders als er in die Sowjetunion migrieren, wo sie Funktionen in der kommunistischen Bewegung übernommen hat. Doch auch dort blieb sie nicht von staatlichen Repressalien verschont. Wie viele überzeugte Kommunist*innen geriet sie in die Maschinerie der stalinistischen Verfolgungen.Sie gehörte zu den wenigen, die sich im Moskauer Exil erfolgreich gegen ihren Ausschluss aus der kommunistischen Partei wehrten. Die Verfolgungen in der stalinistischen Sowjetunion werden in den Bänden gut dargestellt, ohne sich irgendwelcher Totalitarismustheorien zu bedienen, in denen die Sowjetunion mit Hitlerdeutschland gleichgestellt werden. Über viele Jahre war Martha davon ausgegangen, dass ihr Mann im Konzentrationslager ermordet worden war. Erst kurz nach dem Ende des NS erfuhr sie, dass Harry lebte.

Der machte sich geschwächt von der KZ-Haft zunächst in Sachsenhausen dann in Flossenbürg, auf den langen Weg zurück nach Hamburg und stürzte sich dort wieder in die Parteiarbeit. Doch bald wurde er in der KPD kaltgestellt, weil er in der Weimarer Zeit ebenso wie Martha der Strömung der sogenannten Versöhnler angehörte, also nicht immer auf Parteilinie lag und sich schon früh gegen die Sozialfaschismustheorie wandte, die Sozialdemokrat*innen mit den Nazis auf eine Stufe stellte. Martha und Harry blieben Mitglieder der KPD, zogen sich aber aus der Parteiarbeit zurück. So fand Harry Naujoks die Zeit neben seiner Berufstätigkeit und seiner geliebten Gartenarbeit, sich der Geschichte des antifaschistischen Widerstands intensiv zu widmen. Dabei wurde er begleitet von Martha, die aber meist im Hintergrund blieb.

Die Kumpelgespräche – Flaschenpost an die folgenden Generationen

In den beiden Bänden wird nun rekonstruiert, mit welch grossen Aufwand sich die Naujoks dieser Geschichtspolitik widmen. Dazu gehören die sogenannten Kumpelgespräche, bei denen sich über mehrere Jahre ehemalige Sachsenhausen-Häftlinge wöchentlich trafen, um ihre Erlebnissen im KZ aufzuzeichnen und gemeinsam zu diskutieren. So wurden Naujoks Erinnerungen zu einen so glaubwürdigen Zeugnis auch für die Forschung. Beeindruckend ist auch, wie differenziert er über die einzelnen Häftlingsgruppen berichtete. Dazu gehören auch die als kriminelle und als asozial verfolgten Häftlinge.Naujoks lieferte wichtige Impulse für eine Forschung, die nicht die unterschiedlichen Häftlingsgruppen gegeneinander ausspielt. Für ihn war massgeblich, wie sich die einzelnen Häftlinge im KZ-Alltag verhielten und nicht welche Farbe der Winkel hatten, den sie gezwungenermassen tragen mussten. Diese Kumpelgespräche waren ein Beispiel für eine selbstorganisierte Aufarbeitung der Geschichte durch die NS-Widerstandskämpfer*innen.

Erst jetzt können wir ermessen, welch wichtigen Beitrag sie damit geleistet haben. Denn schon einige Jahre später waren einige der Zeitzeug*innen verstorben oder gesundheitlich nicht mehr die Lage, diese Erinnerungsarbeit zu leisten. So sind diese Kumpelgespräche eine Flaschenpost an die folgenden Generationen. Wir können hier die Perspektive der NS-Widerstandskämpfer*innen erfahren, wenn wir es denn wollen.

In den beiden Bänden wird dieses Angebot angekommen. Die Flaschenpost wird nicht nur geöffnet sondern es wird auch historische Einordnung und auch eine kritische Text-Exegese vorgenommen. So untersucht Henning Fischer, wie aus den Mitschriften der Kumpelgesprächen schliesslich die beiden Bücher entstanden sind und wie sich die BRD- und die DDR-Ausgabe unterschieden haben. Mit dieser Arbeit, gelingt es Fischer die Texte, die vor mehr als 70 Jahren entstanden sind, auch einer jüngeren Generation zu erschliessen, die andere Fragen an die Geschichte hat. Mit der Frage, wie lesen wir heute diese Texte, beschäftigt sich Fischer sehr gründlich.

Zudem enthalten die beiden Bände 47 Beiträge zum Thema Faschismus von unterschiedlichen linken Autor*innen aus aller Welt von Antonio Negri über Eric Hobsbawn bis Peter Weiss. Sie machen das Kompendium zu einem Lesebuch über Widerstand und Verfolgung. Die beiden Bände setzen Massstäbe, wie in einer Zeit, in der die Zeitzeug*innen nicht mehr leben, mit der Geschichte des antifaschistischen Widerstands umgegangen werden könnte.

Terminhinweis: Am 28. August um 20:00 Uhr stellt Henning Fischer gemeinsam mit einem Mitglied der Gruppe Kinder des Widerstands die beiden Bände im Berliner Buchladen Schwarze Risse in der Gneisenaustrasse 2a (U-Bahnhof Mehringdamm) vor.