Hervé Guibert: Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat Il y a: Das Autoportrait von Hervé Guibert

Belletristik

Wieso sehen Schriftsteller und Schriftstellerinnen auf Portraits immer so ernst, so traurig aus?

Mehr Artikel

Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck bei der Literatursendung "Diwan" des Bayerischen Rundfunks - vom Erlanger Poetenfest 2021. Foto: Amrei-Marie (CC BY-SA 4.0 cropped)

3

0

So geht Autofiktion, so geht Kunst überhaupt, durch Aussparen, Auslassen, nicht nur in der Bildhauerei, in der Literatur, auch beim Schicksals-Friseur, denn Hervé Guibert hat Aids und wird sterben. Die Differenz zwischen seinem blondgelockten Engelsgesicht und seiner Kurzhaarfrisur entspricht somit jener zwischen dem herausgearbeiteten Relief (das Todesbewusstsein, rien ne va plus) und dem noch unbearbeiteten Stein (la page blanche, alle Gestalten möglich). Dem Relief wächst erst durch Wegnahme von Materie künstlerische Gestalt zu; Charakter, der „wahre Kopf“ Guiberts, entsteht in diesem Falle durch das Fehlen von etwas ...

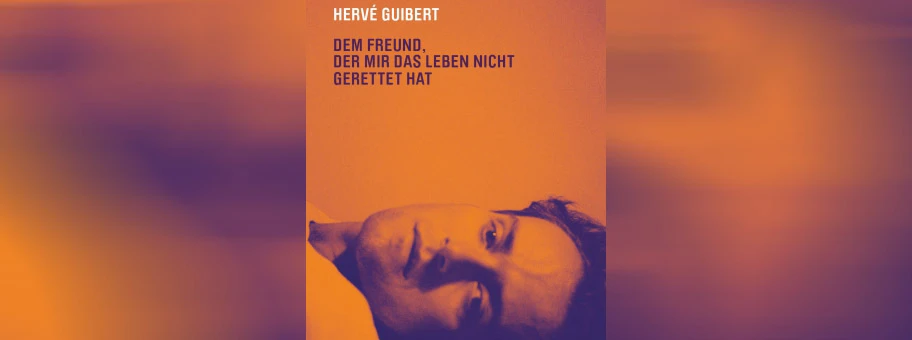

Zu lesen ist die Passage in „Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat“ – auf Französisch reimt es sich: A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie –, letztes Jahr neu aufgelegt im Augustus Verlag anlässlich des dreissigsten Todestags. Eine Widmung als Buchtitel, ein Autoportrait als Cover: in giftdurchtränktem Ockerlicht der schöne Schädel Hervé Guiberts, liegend, mit unendlichen Blick, er schaut mich nicht an, er schaut durch mich hindurch, sein Blick fixiert nichts, trifft auf nichts, sein Blick verliert sich – diese Fotografie, die seine Schwester von ihm aufgenommen hat, erinnert mich an ein Ölbild von Paul Nestlang mit dem Titel „sleepless“, das bei mir neben dem Schreibtisch hängt: wenn ich es ansehe, sehe ich mich selbst. Wieso sehen Schriftsteller und Schriftstellerinnen auf Portraits immer so ernst, so traurig aus? Nicht etwa weil ihre Kunst ach so schwer wäre, nein, zu der inneren Flüster- und Erzählstimme passt nun mal kein Bewerbungslächeln, das uns von unserer „Schokoladenseite“ zeigt, keine der Fratzen, die wir aufgrund des Ausgesetztseins an den Anderen in der Alltagsinteraktion wie automatisch ziehen (die von der Psychopathologie sogenannte „Schwingungsfähigkeit“). Deswegen die Bemühung um einen „neutralen“ Gesichtsausdruck. Keine Zugeständnisse. Die Zugehörigkeit zur sozialen Welt, die total ist, ist beim Schreiben wie eingeklammert, man ist allein, ganz wesentlich allein, für diese Zeit zumindest, für die „Nacht des Schreibens“, wie Blanchot sagt.

Wie Hervé Guibert mich da vom Buch anblickt: eine bittere Note um den Mundwinkel, eine Frage, ein Vorwurf in den Augen, Melancholie natürlich (Aids, schreibt er, ist eine Krankheit, die Zeit gibt zum Sterben und dem Tod Zeit zum Leben). Aber was darüber hinaus durch mich hindurchblickt, das ist das anonyme Wachen des il y a – eine endlose Folge von „Es gibt“-Momenten, die kein Telos, kein Wertrelief aufweisen, ein unpersönliches Kraftfeld des Seins, irgendetwas, das weder Subjekt noch Substantiv ist und dessen Erfahrungsform die Nacht wäre. „In der Schlaflosigkeit“, schreibt Levinas, „gibt es nicht mein Wachen, es ist die Nacht, die wacht.“ Die Totalität des Seins offenbart sich, doch ohne auf einen Wahrnehmenden oder das Wahrgenommene selbst zurückzugehen:

“it is as if the visible itself were at stake outside of any constitutive relation to it. (…). Or better, the experience of the visible becomes something indistinct and nameless, what Blanchot calls the “night”. This is not the same as Heidegger's experience of the nothingness or homelessness that is in the heart of anxiety, for in the former I am only lost to the world so as to find my proper self. In the “there is” I find neither the world nor myself; rather, there is only the experience of what is insubstantial and belongs to no one, in which every thing and person, including myself, dissolves and decomposes.” [1]

[1] William Large, „Impersonal Existence: A conceptual genealogy of the 'there is' from Heidegger to Blanchot and Levinas“ in: Angelaki. Journal of the Theoretical Humanities 7 (2002) 3, S. 131−142, hier: 137f.

Hervé Guibert: Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat. August Verlag 2021. 271 Seiten. ca. SFr. 24.00. ISBN: 978-3-94136-086-0

Hervé Guibert: Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat. August Verlag 2021. 271 Seiten. ca. SFr. 24.00. ISBN: 978-3-94136-086-0